“「勝手にしやがれ」の怒り”を検証する

昨年暮れに、“邦題の金字塔、「勝手にしやがれ」は川内康範=作である”を書いた。しかし今年になってから秦早穂子氏の発言が積極的だ。私の知る限りでいえば、秦氏が「勝手にしやがれ」の命名者だと自ら名のったのは、1995年発行の雑誌「現代思想」臨時増刊、『ゴダールの神話』における語り下ろし、「ラッシュを見て買った『勝手にしやがれ』」が最初である。ただしこれは談話を文字おこししたものという体裁をとっており、掲載誌もゴダールに興味のない人は手に取ることはない専門誌であった。それに対して今年に入ってからは自身が命名者であることをおおやけに向けて発信し始めた。日本経済新聞におけるインタビュー「人間発見」の『「勝手にしやがれ」の怒り』連載第一回(2012年1月23日付 夕刊)における発言、及び秦氏の近著「影の部分」(リトルモア刊 3月26日初版)における記述に於いて、どのような経緯で「息切れ」を原題とする映画が「勝手にしやがれ」となり、その邦題が巻き起こした波紋について語っている。

「勝手にしやがれ」は川内康範=作だと断定した私としては、やはり秦氏の主張に対しては首を傾げざるをえない。秦氏の日経インタビュー、及び「影の部分」における記述に対してその反証を示すことで、改めてこの問題を論じてみたい。私がこだわるのは「勝手にしやがれ」の邦題を考えたのは川内康範である、というその一点に尽きる。それを以下の三つの疑問点において検証を試みてみたいと思う。(1)怒れる若者とは誰か (2)劇場側が本当に改題を要求したのか (3)ロゴの相似は偶然なのか

(1)怒れる若者とは誰か

「勝手にしやがれ」というタイトルは私自身の気持ちの吐露です。あのころの若者は怒っていた。私も怒っていた。若いくせにパリで映画の選択なんて、とやっかまれながらも、現状は屈辱にまみれていた。映画人の地位も低かった。若い私はかたくなに怒っていた。同時にそういう自分を冷静に見てもいた。いつ首を切られても、失うものは何もない。「勝手にしやがれ」と。劇場側が「下品だ」と改題を要求してきましたが「これは若い人の叫びなんです」と突っぱねました。(日経)

「勝手にしやがれ」というタイトルが秦氏の個人的な怒りの吐露であるというのなら十分に理解できる。「影の部分」という自伝的小説はその怒りが底流となって常に見え隠れしている。ただ秦氏の個人的な怒りを「あのころの若者は怒っていた」というように、「怒れる若者」という実体のよくわからない、常套句のようなイメージと結び付けられるとやはり困惑してしまう。具体的には秦氏以外の誰が何に対して怒っていたのかが示されていない以上、こちらとしても推測するしか手立てはない。「勝手にしやがれ」が公開された1960年といえば、当時の若者たちにとって大きな意味を持つ歴史的な出来事といえば、安保闘争の年ということになるだろう。よって秦氏の発言、「あのころの若者は怒っていた」をそのまま素直に解釈すれば、安保闘争に直接的に加担した全学連、もしくは心情的にも安保反対を内に秘めた若者ということになろうか。ただそのようにすんなりと受け取っていいものだろうかというと、どうもよく解らない。というのは安保闘争が運動としてピークを迎えたのは、安保条約が自民党によって強行採決された5月20日以降で、東大生だった樺美智子が警官隊との衝突で亡くなったのが6月15日である。「勝手にしやがれ」が公開されたのは3月26日だから、安保闘争がまだピークを迎える前のことだ。もちろん「勝手にしやがれ」公開前にも安保闘争関連で新聞沙汰になった事件はいくつかあった。1959年11月27日の労組、全学連デモ隊の国会構内乱入、翌1960年1月15日の岸首相渡米阻止のために羽田空港ターミナルビルに座り込んだ全学連が、警官隊の実力行使によって追い出された事件である。ただ現代の、ネットによって情報がもたらされるスピード時代とは違い、世界の状況を素早く知りうるような環境があったわけではもちろん無く、三ヶ月に一度パリから帰国する(「影の部分」による記述)程度だった秦氏にとって、フランスの新聞報道が日本の社会状況を知る上での主な手立てだったと思われるし、フランスの新聞もよほど大きな事件でもない限り、東の果ての小さな島国のことなど報道することもあるまい。

当時の秦氏を知る上で参考になる記事がある。それは「週刊平凡」1960年7月6日号に掲載された「日本のデモに驚いたアラン・ドロン 来日中止の真相」というもので、ここに掲げたものはその記事の一部分の写真とその抜粋である。「太陽がいっぱい」の日本公開に合わせてアラン・ドロンの来日を計画したが、土壇場になってキャンセルされた理由が、「フランスの新聞報道によって日本の安保闘争が『日本に革命が起こる』と報じられたためである」という真相と、それに絡めてドロン来日をプロデュースした秦早穂子氏の紹介記事となっている。以下にその記事の一部を抜粋してみる。

アラン・ドロン来日のスケジュールが決まった後で、日本の安保闘争が、フランスの新聞トップにデカデカと報じられた。「日本に革命が起こった。アンチ岸内閣と、津波によって、日本のコミュニストが総決起した。」という内容だった。ドロンは心配して「僕が日本に行っても大丈夫だろうか?」と何回も秦さんに念を押したという。「大丈夫よ、デモをしている人と、あんたのファンとは違うんだから…」とはいったものの、秦さん自身も、日本に帰るまでは(6月19日、エア・フランスで羽田に帰ってきた)ーー革命で六人死んだーーという大見出しでしか、今度の安保闘争を知らなかったので,たいへん不安だったが、羽田に着いたら想像に反して静かだったので、「なあーんだ」と思ったそうだ。

この記事における津波とはチリ地震を震源とする津波のことで、日本では1960年5月24日に東北・北海道に甚大な被害をもたらした。5月24日夕刊の朝日新聞第一報では死者64名、行方不明80人となっている(最終的には死者142人)。日本のコミュニストが総決起した、とされるのはその二日後、26日全国統一行動によるデモ隊が国会議事堂を包囲した事件のことである。革命で六人死んだ、とあるがこれは完全に誤報で死者は出ていない。アラン・ドロンが来日をドタキャンしたのも無理からぬ事で、日本ではデモ隊が議事堂を包囲した翌日に、ヨーロッパとアジアを結ぶ位置にあるトルコにおいて軍事クーデターが起きていたのである。フランスではそれらが一緒くたになって報道され、誤報も当時の混乱ぶりが伺えて、逆にリアリティがある。秦氏は「影の部分」にも書いているが、映画のカメラマンになりたくてアンリ・ドカエ氏の教えを請ようとして叶わなかったことの顛末など、秦氏しか知りえない経歴が、この「週刊平凡」の記事には書かれており、本人に直接取材して書かれた記事であることは確かである。

この記事の中で秦氏は6月19日に帰国するまで、日本の安保闘争をフランスの新聞報道を通じてしか知らなかった、と自ら語っている。この記事はあくまでアラン・ドロンがメインであり、秦氏と安保闘争との関係がどうであろうと記事の内容には関わりない。週刊誌の記事はある程度まで警戒して読んだほうが賢明だが、メインの内容以外の関係のない部分に、憶測に基づいた虚偽の記述を紛れ込ませる意味が無いので、秦氏が語った安保闘争の部分は信用に足るものと思われる。「勝手にしやがれ」の公開日は3月26日だから、秦氏はそれ以前の安保闘争についてはフランス人なみに日本の事情を知らなかったようなのだ。日経新聞のインタビューの小見出しには「邦題では若者の叫び代弁」とあり、「若者の叫び」が安保闘争とは結びつかないというのなら、「若者の叫び」とはいったい何であろうか?いつの時代でも怒る若者はいて、そうでない若者もいる。「若者の叫び」などという、よく解らない同時代性を担ぎ出す、抽象的な物言いは警戒するにしくはない。

(2)劇場側が本当に改題を要求したのか

「劇場側が、日本題名が下品だから、変えてほしいと言ってきているんですが」営業部長は穏やかという長所を持ち、それは同時に、弱気という欠点を作りだす。劇場側の鶴の一声で、封切があやうくなる可能性がある。まだ独立のミニシアターのない時代で、二大系統の上映館しかないのだ。「乱暴だが、決して下品ではないと思います。題名についてはパリから十分説明したはずですけれども。ここを曲げてしまったならば、この映画を輸入した意味がない。あくまで若い世代に向けた題名にしたいのです」(影の部分、p44-45)

ここに掲げた表は「勝手にしやがれ」が封切られたロードショー館、ニュー東宝のその年度の正月映画から「勝手にしやがれ」までの封切作を順番に追って並べたもので、右側の色違いで示されているものは、丸の内東宝での封切作を同じように併記したものである。丸の内東宝は日劇(現在の有楽町マリオンがある場所にあった)地下にあり、ニュー東宝は日劇向かいのニュートーキョービル3階にあった。つまり晴海通りを挟んで東宝系統(TYチェーン)のロードショー館が二館向かい合っていたことになる。二館の公開作を併記したのは、そこに封切作の連動性が見られるからで、それに関しては後述する。公開日とあるのは公開初日と最終日、最後の数字は公開のべ日数でこの数が多いほどヒット作ということになる。「勝手にしやがれ」はのべ21日間にわたって公開されたので、中ヒットというところか。赤字で示したタイトルは当時の流行り言葉でいう「ドギツイ」(秦氏いうところの「下品な」)タイトルである。下品なタイトルほど公開日数が多い傾向にあり、ヒットする確立も高いということが分かる。

この中でも目を引くのは、「勝手にしやがれ」と同じニュー東宝で封切られ、26日間という長期公開日数を数える大ヒットを記録した「墓にツバをかけろ」であろう。ボリス・ヴィアンの代表作として知られる原作小説の邦訳が初めて世に出るのは7年後の1967年の事であり、この映画が公開された年には原作の一般的な認知度は無いに等しい。「墓にツバをかけろ」が原題に沿った邦題であったにしろ、ドギツく下品なタイトルであることには変わりない。さらに新聞広告の惹句をみれば明らかだが、下品なタイトルに加えてフランスで原作小説が発禁になったことをわざわざ謳っている。このように下品づくめでこの映画を当てたニュー東宝という劇場が、そのわずか一ヶ月後に封切られた「勝手にしやがれ」という邦題に注文をつけたとすれば、これではおとなしすぎるからもっとドギツくしてくれ、とでも難癖をつけたかと思うのだが、秦氏によればどうやらその逆だったらしい。

劇場側が「下品だ」と改題を要求してきましたが「これは若い人の叫びなんです」と突っぱねました。(日経)

1960年のニュー東宝の正月映画が「札束(ゼニ)がすべて」であるのに対し、丸の内東宝が「全員射殺(ミナゴロシ)」である。ニュー東宝の「勝手にしやがれ」が公開された前日には、丸の内東宝で「無法は殺(バラ)せ」が封切られる、といった具合である。同じ場所で向かい合って存在した映画館、ニュー東宝と丸の内東宝とのプログラムの連動性については、赤字で示したタイトルの公開期間がほぼ一致している、ということは次の理由によるものである。四本共に広義な意味で犯罪映画であり、ドギツく下品なタイトルで一致している。ニュー東宝もしくは丸の内東宝のどちらかの犯罪映画を見に来た客が、タイトルに釣られて近くにある同じ東宝系列の映画館のハシゴをしたくなるように予め考えられている、ということだ。「勝手にしやがれ」という邦題は、そういう映画館の立地条件を考慮した戦略も含んだ上でのタイトルなのである。パリに住んでいた一女性の怒りが生んだタイトルというよりも、日本のマーケティング戦略に立脚した、日本で生まれるべくして生まれたタイトルなのだ。しかし秦氏はご自身の主張を裏付けるためか、重ねて以下のようにも書いている。

週刊誌は「勝手にしやがれ」なんて題名をつけるから、よほどパンチの利いた人と思ったら、ごく普通のお嬢さんだと書いた。(影の部分、p45)

先に掲げた上映リストの赤字タイトルを見ても分かるように、「勝手にしやがれ」が特に目立って下品だったわけではない。むしろ他に比べて穏健に感じられるのではなかろうか。ただ私も検証するといった以上、無駄な労力とは知りつつも調査してみた。この表は1960年に発行されていた週刊誌について、「勝手にしやがれ」公開時に映画評が出ているかどうかを調べたものである。全13誌のうち映画評が出ていたものが9誌、無印の4誌が出ていない。映画評が出ていた9誌のうち、「勝手にしやがれ」のタイトルについて触れていた週刊誌は2誌のみで、それが二重丸で示した「週刊朝日」と「サンデー毎日」である。「週刊朝日」は荻昌弘による映画評で、「突飛な日本題名」とある。「サンデー毎日」は匿名氏によるもので、「『勝手にしやがれ』という題名そのものズバリの映画ではある」と結んでいる。「全員射殺(ミナゴロシ)」、「墓にツバをかけろ」、「無法は殺(バラ)せ」のような題名の映画が氾濫しているご時世で、「勝手にしやがれ」という題名は「突飛」だったには違いないが、秦氏の言うように「よほどパンチの利いた」題名だとはいえなかったようだ。全週刊誌の内、「勝手にしやがれ」のタイトルに触れた週刊誌がたったの2誌だったのは、暴力的でヤクザのセリフまがいの邦題に不感症になっていた時代背景がある。

秦氏が自分自身のことに関して最初に発表したエッセイは、1962年11月号の月刊誌「スクリーン」に掲載された「女学生・フランス映画・自由 ある女性の映画と青春」だと思われる。その中に「題名一つ一千万円といわれたのもこの頃だ。」という表現が出てくる。文中の「この頃」とはおそらく1950年代後半を指すと思われるが、「題名一つ一千万円」とは、洋画は邦題の良し悪しで興収が一千万円違ってくる、という意味である。ロードショーの入場料が二百円前後の時代の一千万円だから、単純計算しても動員数が五万人違うということで、邦題がいかに大切かということだ。それほど興収に影響する重要な邦題であるから、その最終決定権は会社のトップが握り、邦題の発案者が誰であったにせよ、いったん決定したからには会社が組織として対応するのが当然であろう。秦氏の主張でもう一つ理解できない点はここで、劇場側の改題要求の受け口がなぜ秦氏でなければならないのか?秦氏の勤務していた新外映の東京本社には、営業部内に宣伝課とともに渉外課があり、渉外課とはまさにそのためのポストであるはずである。「一番、安い月給だったのが目をつけられ」(「パリのすれちがい」1972年のエッセイ)パリ行きを命じられた秦早穂子氏。そんな金銭的にシビアな会社が(どこの会社でもそうだが)、興収に最も影響する邦題が下品だ、という劇場からの改題要求を、いちいち秦氏にお伺いを立て、意見を聞かなければならない理由が分からないし、また秦氏が言うようにそれを「突っぱねる」権限も秦氏にはないはずである。したがって、「劇場側が『下品だ』と改題を要求してきましたが『これは若い人の叫びなんです』と突っぱねました。(日経)」とする主張は2つの点において納得することが出来ない。

(3)ロゴの相似は偶然なのか

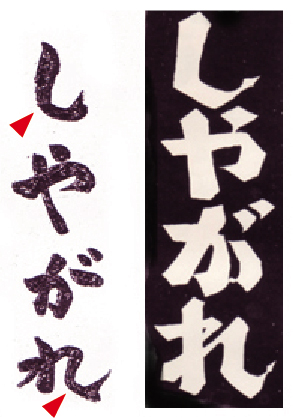

映画「勝手にしやがれ」公開の1年以上前に、川内康範の書いた連載小説「勝手にしやがれ」が存在したのは紛れもない事実である。その件に関しては“邦題の金字塔、「勝手にしやがれ」は川内康範=作である”に詳しく書いた。そしてその小説が別冊週刊サンケイに連載されていた時のタイトルロゴが、映画「勝手にしやがれ」のタイトルロゴに酷似している。映画「勝手にしやがれ」の邦題を秦早穂子氏の作、と信じて疑わない人々は、このタイトルロゴの酷似を偶然の一致である、と言い切れる自信がお有りであろうか?私はかつてグラフィックデザイナーとして20年以上の経験があり、ロゴの制作にも関わってきたので、グラフィックデザイナーの視点からもう少し踏み込んで分析を加えてみたい。

白抜き文字が映画のタイトルロゴ、黒字が別冊週刊サンケイ連載時の、川内康範が書いた小説のタイトルロゴである。くどいようだが小説のタイトルロゴは、映画「勝手にしやがれ」公開よりも1年以上前に作られている。まず「勝」という漢字だが、これをもって似ていないと断じる人がいるなら、もはや何も言うことはない。右側の「券」の部分に対して、左側の小さな月偏のバランスの相似。右側の「券」の下にある「力」という部分の、「ノ」が長く伸びていて、左側の月偏とのバランスが整えられていることなど。この「勝」の一字だけでもその影響は明らかである。さらにもう一点付け加えれば、ひらがなの「しやがれ」だが、赤い矢印で指し示した「し」と「れ」の曲線部は、本来なら角張らない楕円形のような丸い曲線部であるところを、ほとんど同じ角度で直線的に折り曲げている。その結果、ロゴにリズム感が生まれ「勝手にしやがれ」という言葉の意味とピッタリ符合した見事なロゴとなっている。この方法を映画のロゴでは、その折り曲げた角度まで似せ、さらには「れ」の文字の、書き順でいう最後のハネを大きく尖らす所まで踏襲している。このハネが大きいことによって、刺々しい捨て台詞のようなタイトルロゴに合った、力強さを増している。

この2つのロゴを突きつけられて、借用うんぬんと問い詰められたら、グラフィック関係者なら誰でも言い逃れ出来ないのではないか。それでもなお「これは単なる偶然です、『勝手にしやがれ』は秦早穂子氏の怒りから生まれたものです」と言いたい人はどうぞ勝手にしやがれ。