(2) ピンク色はいつからエロか

このタイトルは雑誌「オール読物」2005年11月号に掲載された鹿島茂の同名タイトルから借用した。だからといって鹿島の説に賛同するものではなく、批判的に検証することによって「ピンク色はいつからエロか」という命題の足がかりとしたかったからだ。鹿島のエッセイは次のような出だしから始まる。

世にいやらしい色というのがある。ピンク映画、ブルー・フィルム、また、これは必ずしもエロとは関係ないがイエロー・ペイパーなど、その色の名前を口にしただけで、なんとなく猥褻、猥雑、下劣というニュアンスが漂ってきてしまう色である。ところが、こうした色が、なぜ否定的なニュアンスや、エロチックなコノテーションを帯びるようになったのかというと、案外、はっきりしないものが多い。

この後に続けてまず「イエロー」という色の考察から入っていくが、それは本稿の趣旨から外れるので問題としない。次に言及されるのが「ピンク映画の語源」で、まず松島利行「日活ロマンポルノ全史」第三章にある「ピンク映画の草創期」から次の一文が引用されている。

ピンク映画という呼称が最初に使われたのは関孝二監督の「情欲の洞窟」である。一九六三年夏、東京・奥多摩の氷川でロケをした女ターザンもので、「デイリースポーツ」の金井康夫記者と「内外タイムス」の村井実記者が撮影現場に招かれて取材し、その記事の中で村井は「おピンク映画」「エロダクション」という言葉を使った。

松島利行はこの一文に続けて、村井実「はだかの夢年代記 ぼくのピンク映画史」にあるピンク映画命名に至る経緯に関する部分(前稿その1参照)を引用しているが、これは鹿島茂のエッセイでもそのまま踏襲されている。これによって鹿島は「ピンク映画の語源は確定できた」としているが、それは村井による作り話であることは前稿で述べた通りである。元毎日新聞映画記者の松島利行は1937年生れで、1926年に生まれた村井実とは11歳違いではあるが、村井がピンク映画という呼称を初めて使ったとされる1963年には26歳になっていて、当時の「ピンク」という言葉に内包(コノテーション)されるエロという言外の意味の認知度については、十分に承知していると思われるにもかかわらず、村井の「頭をしぼった」という表現に違和感を持たなかったのは不思議でならない。それはさておき鹿島は松島利行の「日活ロマンポルノ全史」における記述には全面的に信頼をおいているわけで、それに続けてこう書いている。

これで、ピンク映画の語源は確定できたが、問題はまだ残る。すなわち、なぜ、軽いセックス描写のある映画ということで、村井実が「ピンク」という言葉を連想したのかということである。ピンクという形容は、それ以前に、こうしたコノテーションを持っていたのだろうか?イエスである。それは私自身がはっきりと断言できる。あれはたしか、私が小学校五年生のときのことだったから一九六〇年である。テレビで「ピンク・ムード・ショー」という番組が夜の十一時頃から、たしかTBSテレビで始まり、大いに話題になっていた。日劇ミュージックホールのスター・ストリッパーの奈良あけみなどが出演し、背中を見せる程度のストリップを演じるというだけの番組だったが、これを見て、日本中の男が意馬心猿の状態になったのである。

「(ブルーフィルムに比べれば)軽いセックス描写のある映画」とする思考法自体が、ブルーフィルムとピンク映画という言葉の使い分けが確立された1960年代後半以降のものだ、ということは前稿に書いたのでこれ以上は言及しないが、鹿島が云うピンクという形容がエロというコノテーションを持った嚆矢としているテレビ番組「ピンク・ムード・ショー」について述べる。

「ピンク・ムード・ショー」は、松竹歌劇団に所属する8人の選抜メンバー「エイト・ピーチェス」がお色気いっぱいに踊るレビュー番組「エイト・ピーチェス・ショー」に遅れること五ヶ月後の1960年9月18日より、同じくフジテレビにて放映が開始された。フジテレビは前年の1959年に開局したばかりであり、開局した当初から日劇のダンサーが出演する「「日劇フォーリーズ」を放映していた。その後釜として放映されたのが「エイト・ピーチェス・ショー」であり、その好評を受けて真打ちとして登場したのが「ピンク・ムード・ショー」だった。「新しいメディアはエロで釣る」という世の常道をいったわけだ。フジテレビの開局には松竹、東宝が参画しているから、TBSテレビで始まったとする鹿島茂は単なる記憶違いである。丸尾長顕が構成、脚本、演出を担当し、東宝日劇ミュージックホールに所属する現役ヌード・ダンサーが総出演するというふれこみだった。ここに掲げたスチールは「ピンク・ムード・ショー」ではあるのだが、ここまで際どいものだったのかといえばはなはだ疑問である。何故ならテレビ番組であるからこのようなセミ・ヌードがそのまま登場できるわけもなく、鹿島の云うように「背中を見せる程度のストリップを演じるというだけ」のものだったのであろう。このスチルは事前に番宣用としてマスコミに配られた可能性が高く、番組内容をそのまま反映しているとは思えないからだ。ちなみに些細な事だが、鹿島が日劇ミュージックホールの踊り子に対して「ストリッパー」というのは言葉の選び方としては誤用であって「ヌードダンサー」が正しい。なぜなら世に溢れた「下劣」な「ストリッパー」と差別化するために考えだされたのが「ヌードダンサー」という言葉で、東宝経営の格式あるミュージックホールにて演じられる「高尚でエロティックな芸術」であるとの含みがあるからだ。

それはともかくこの番組が人気を集めたのは、脱がないヌードダンサーたちではなく、この番組を提供した帝国電波株式会社(現クラリオン)のカーラジオのCMだったという。このCMの画面は車の座席に座る、顔の見えない男女二人の両足が映り、女の甘いささやきと「タメ息」にのせて、女の足が微妙に絡み合うというもの。このCMが好評を博したことはこの音源がレコード化されていることや、このCMに出演したタレントの手記が残されていること(後述)からも判る。BGMとして使われている曲のメロディは映画「墓にツバをかけろ」のテーマ曲で「褐色のブルース」というが、ラスト近くで一瞬、聴こえてくるテナーサックスがむせび泣く「ハーレム・ノクターン」と共に、殆どの人は曲名は知らなくとも聞き覚えはあるだろう。セクシーな場面用の劇伴として、主にコメディなどでお約束的に流れてきたからだ。それほど曲の使われ方としての影響力があった、ということではないだろうか。

「ピンク・ムード・ショー」で流されたCMの女性の脚は、脚タレントと呼ばれ初代から四代目まで四人の女性が交代で演じていて、四代目は公募で選ぶほどの人気が出た。初代の脚タレントは林京子で、タメ息混じりのセクシーなナレーションもこの人だった。林京子は東洋劇場を経営する東洋興行に所属していて、前田通子主演の東洋劇場のこけら落とし公演「ズベ公天使」では炎加世子、村上三重とともにズベ公トリオとして準主役として活躍、東洋興行を辞めて最初にうけた仕事がこのCMだった。

それがピンク・ムード・ショーのコマーシャルでした。「やってみてくれ」と台本を渡されて、驚いてしまいました。「うふーん!」などというタメ息とセクシーなセリフが書かれてあったからです。全然自信がないと尻込みする私に、紹介して下さった人が、「仕事だと思って頑張るんだ」と半ば怒りながら、励ましてくれました。私はやっと気を取り直して、それでも顔の赤らむのを感じながら、目をつぶってこのセリフを読みました。それが幸いパスして、その上に、脚の役で画面に出ることまできまってしまいました。本番になると、スタジオは、この番組をひと目見ようとして、好奇心に目を輝かせた男の人がいっぱい、私は夢中でカメラに向かいました。(林京子「あるTVタレントの哀歓のノート」より)

なぜこのCMの「タメ息」に注目するのかといえば、「タメ息」が当時の放送コードに抵触することなく、お色気を表現するギリギリのラインだったからであり、「ピンク」という言葉と不可分に結びついていたと考えられるからである。それについては前例があり、鹿島茂の云う「ピンク・ムード・ショー」より以前に、「ピンク」という言葉が、女の甘い「タメ息」にのせてその一年前にラジオから流れていたのだ。1959年初春より発売されたキスミー化粧品の新らしい口紅「セクシーピンクX.Y.Z」に合わせて4月よりラジオ放送されたCMソングがそれで、当時これがいかに衝撃的であったのかは、次に上げるコラムの抜粋(雑誌「東邦経済」1959年6月号)からもうかがい知ることができる。

昔から広告宣伝で最も強力なものがセックス・アピールで、化粧品などの場合は特に有効だと考えられてきた。そのためか、どうか知らないがマスコミの上にもセクシーな広告が氾濫して時には耳目をおおいたくなるくらいだ。特に最近ラジオでやっているK社の宣伝はひどすぎる。「セクシーピンク、ウウン」とまるで此の世のものとは思えない悩ましい喘ぎ声が聴こえてくると全くミブルイがする。吐きたくなるような嫌悪感が溢れてくるのだ。

CMソング「セクシーピンクX.Y.Z」を唄ったのは楠トシエ、作曲がいずみたく、作詞は当時まだ作家ではなく広告業界にいた野坂昭如である。この曲はCD 「"元祖コマソンの女王"楠トシエ大全」に収録されていてamazon で試聴することが出来る(ディスク1の18曲目)。この曲が「ピンク」と「エロ」が初めて本格的に結びついた嚆矢と考える典拠は、この曲がラジオで流れる直前に発売された雑誌「週刊読売」(1959年3月22日号)掲載の特集記事「ピンク・カラーの時代」である。この記事によればこの年の初春に発売された口紅の新色が各社揃ってピンクだった。ローマン・ピンク、カーネンション・ピンク、プラム・ローズ、そしてキスミー化粧品のセクシー・ピンク。「ピンク・カラーの時代」の到来というわけだ。以下はこの記事のリード全文である。

三月、四月はサクラをはじめとしてピンク色の花々が咲きそろい、自然界はピンクに彩られる。ところでこの春は人間界にもピンク・カラーの時代が来そうだ。日本流行色協会で発表した皇太子殿下のご成婚慶祝カラーにも、特にピンクが加えられているが、”ころはよし”とピンク戦術でゆく商戦も登場するなど花やかな話題をまいている。これは若い人を象徴する色「ピンク」をめぐる話題である。

このリードで注目したいのは「ピンク戦術」という言葉だ。今ならさしずめ「色仕掛け」以外の意味を連想するのは難しいが、ココでは単に「デパートで流行色のピンク色の商品を数多く取り揃えた戦術」の事を指している。つまりここではまだ「ピンク」は「エロ」のコノテーションを帯びてはいない。また本文中において「桃色」との比較がなされているが、ピンク色が桃色遊戯からの連想でお色気を象徴するように言われることもある、との記述がある。桃色遊戯とは、これもまた古い言い方になるが不純異性交遊のことで、鹿島茂のエッセイでも「ピンク」にエロのニュアンスが付着したのは「桃色遊戯」という言葉あたりではないか、との記述がある。この意見に関しては全く異存はないし、この「ピンク・カラーの時代」という記事が書かれた時代にあっては「ピンク」よりも「桃色」のほうが圧倒的にエロだったのだ。それがCMソング「セクシーピンクX.Y.Z」を端緒として、エロは徐々に「ピンク」の方へとシフトチェンジしてゆく。

これをもう一歩先へと進めたのが「黄色いサクランボ」を唄った女性コーラスグループ、スリー・キャッツである。時系列で並べるとCMソング「セクシーピンクX.Y.Z」が1959年4月から6月にかけてラジオ放送で流れ、「黄色いサクランボ」が発売されたのが同年の8月。この曲は年末には大ヒットとなった。年が明けて1960年9月から始まったのが「ピンク・ムード・ショー」ということになる。ウ、ウ〜ンという「タメ息」で有名なこの曲は、発表された時期からいってもCMソング「セクシーピンクX.Y.Z」の影響下にあることは明らかで、それはスリー・キャッツを採り上げた週刊誌の見出しをみれば一目瞭然である。「セクシー・ムードの秘密」「トリオで売ったセクシー・ピンク」。そして最も注目したいのが1960年2月1日号の週刊サンケイ「セクシーは昼も夜も…ピンクムードの内幕をさぐる」で、ここにおける「ピンク」こそ、「エロ」を内包(コノテーション)した形容詞的な使用例としては最も古い部類だと思われる。これは「ピンク・ムード・ショー」が放映開始となる半年前にあたり、「エロ」とは関係のない「ピンク戦術」という用語を使用した週刊読売の記事「ピンク・カラーの時代」から一年も経たない内に、「ピンク」という言葉はエロを実装してしまったのだ。何故ならCMソング「セクシーピンクX.Y.Z」によってセクシーという言葉とリンクされたことと、音声として直に発せられたセクシーなタメ息とによって。このシフトチェンジにさらにギアを入れて加速させたのが、ピンク・ムード・ショーの人気CMである。この思わせぶりなセリフと「うふーん!」(林京子の口調で)こそが、ピンクのムードそのものだった。「ピンク」と「映画」とを結びつけた用語法としての「ピンク映画」まではもう目前である。

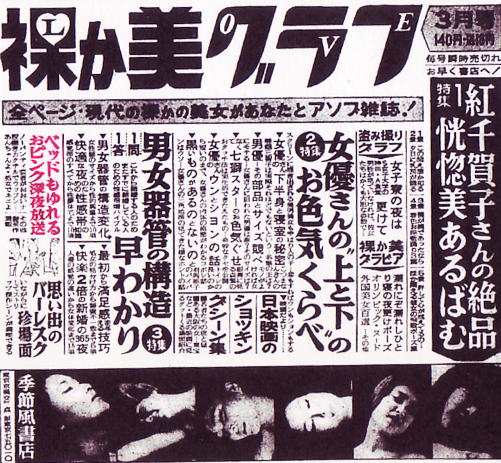

「ピンク・ムード・ショー」が1960年9月に放映が始まり、1963年2月に「ピンク映画」という言葉を初めて使用した記事が書かれた。その間に広告表現で「ピンク」がどのように使われたかを示せば、「ピンク映画」という言葉は、命名などと殊更に言い立てるようなものではないことがわかるはずだ。これは1962年2月の「裸か美グラフ」の広告。季節風書店という出版社が版元で、他には「百万人のよる」という、レトロ系エロ本では最も著名な雑誌を出版していた。広告左上にある見出しに「ベットもゆれるおピンク深夜放送」とある。

ピンク映画の名前の由来について書かれた文章でよく見かけるのが、「最初は『おピンク映画』という言葉を使ったが、その後に『お』が外れて「ピンク映画」となった」というエピソードである。まるでそれが由来の信憑性を担保するがごとき物言いであるが、村井実の著書をあたっても最初は「おピンク映画」と書いた、とする記述はない。このエピソードの出処を筆者が調べた限りでは、先にふれた松島利行「日活ロマンポルノ全史」であり、松島は「ピンク映画の名付け親」を自称する村井実が書いてもいないことを新たに付け加えている。その出典を明らかにしてほしいものだが、松島の著書にはことわり書きがない。なるほど「おピンク」ならばいかにもそれなりに造語らしく、今ではこの命名の経緯のほうがより知られているようだ。この広告を選んだ理由は、「おピンク」という言葉も1962年2月、つまり「情欲の洞窟」ロケ取材記事の一年半前にはエロ本の見出しとして使われていたことを示すためである。

1961年10月「週刊サンケイ別冊」の広告。右から二番目に特集として「世界のピンク地帯をゆく」とある。このピンク地帯が売春地帯を指していることは明らかで、「ピンク」という言葉の持つ言外の意味は、1961年から半世紀以上経過した今日に至るまでずっと変わらずに命脈を保っている。この他にいくらでも類例はあるが、これに前稿でとりあげたピンク漫画「仙人部落」を加えればもう十分だろう。「仙人部落」のタイトルバックも「黄色いさくらんぼ」風のタメ息から始まっている。

「ピンク映画」という言葉が生まれる以前に、1960年を境として「ピンク」はエロと直結するようになり、「ピンク映画」とは「ピンク」というエロい形容詞を使った数あるバリエーションの、単なる一つの用例にすぎないということだ。それはあらためて「造語」というほどのこともない呼称で、1964年に入ると、新興勢力として大手映画会社を脅かすほどのパワー(製作本数と興収)を持ち始めた、独立プロ製作の一群の性的描写を主体とする成人映画を指す新語としては、マスコミ的に新鮮味がなく、余りにもありふれていてヒネリが無さ過ぎた。「ピンク映画」に先立ってピンク地帯だの、ピンク漫画だの、おピンク深夜放送などといった言葉が巷に溢れていたのだから。マスコミは常にキャッチーな新語を欲しがるものだ。その代わりに、当時はもっぱら「エロダクション」映画といわれたのは、製作サイドに立った「エロ+プロダクション=エロダクション」という造語が、新興勢力のパワーを体現する言葉としては最も的確で訴求力があったからだ、と思われる。

そのエロダクション映画という呼称も1968年を境として消え去りピンク映画一本となっていくのは、ブルーフィルムという言葉の浸透とパラレルな関係にあり、また成人映画をめぐる状況の変化も関係しているといった、「その(3)ピンク映画とブルーフィルムという呼称はいかにして定着していったのか」へと続く。

(1)ピンク映画という呼称を初めて使ったのは斎藤龍鳳である

ピンク映画とブルーフィルムという呼称はいかにして定着していったのかを三回に分けて書こうと思う。当初はもっぱら「エロダクション映画」と呼ばれたピンク映画がなぜ「ピンク映画」という呼称にたどり着いていったのか。それはブルーフィルムという言葉の浸透とパラレルな関係にある。そのためにまずはピンク映画の命名の件から始めてみたい。

ピンク映画というのは内外タイムス文化部記者だった村井実が命名した、ということになっている。最近出版された初めてのまとまった通史「ピンク映画史 欲望のむき出し」(二階堂卓也=著)でもそのように明記してある。これは他でもない村井本人が言い出したことで、村井の著作としては1983年に出版された「ポルノ映画おもしろ雑学読本」と1989年の「はだかの夢年代記 ぼくのピンク映画史」に自分がピンク映画の名付け親だ、との記述がある。命名の元となった映画は、独立プロ「国映」の「情欲の洞窟」という映画で、そこに呼ばれた村山実を含めた少数の映画記者のロケ取材がきっかけである。「ポルノ映画おもしろ雑学読本」によれば「ブルーフィルムとまではいかなくて、もう少しソフトな性描写を狙った映画、桃色はピンク、「ピンク映画」こそピッタリではないかと新聞に書いた」となっている。これが「はだかの夢年代記ーぼくのピンク映画史」によればもう少し詳細になっていて以下のように書かれている。

そのとき、原稿を書く段になって、この「情欲の洞窟」のような映画を何と呼ぶかということになった。「お色気映画」とか「エロ映画」という呼び名はあったけれど、どうも面白くない。そこでみんなしてネーミングに頭をしぼった。当時「内外タイムス」のディスクは、いま芸能評論家になっている藤原いさむで、この人が「エロダクション」という呼び名を考え出した。「エロが売りもののプロダクション」だから、というわけ。ぼくはそのとき、別のネーミングをを思い付いた。そう、それが「ピンク映画」だったんだ。ブルーフィルムではなくて、セックス描写は、まあピンク色程度の映画、という意味だった。その後、「エロダクション」という言い方がかなり行き渡って、週刊誌等でも「エロダクション映画」というふうに書かれたりしたが、ぼくは「ピンク映画」というのが気に入って、そう書き続けた。そのうち「ピンク映画」という呼び名は一般化し、普通の固有名詞として定着した。ざっとこんなふうにして、ぼくは「ピンク映画」の名付け親になったわけだけれど、そうやってどんどん「ピンク映画」に深入りしていったんだ。

ピンク映画の命名の元となった映画が「情欲の洞窟」だというのは、村山実が言い出したのではなく国際情報社の記者、後藤和敏が雑誌「シナリオ」1970年12月号に発表した「ピンク映画八年史」が最初である。後藤和敏には後藤敏のペンネームもあり、村井が発行していた雑誌「成人映画」にも寄稿していた初期のピンク映画に詳しいライターである。村井の「ポルノ映画おもしろ雑学読本」が出版されたのが1983年であるから、それから遡ること13年前にあたる。後藤和敏は以下のように書いている。

かくて松井康子の売り込みに成功し、すっかり自信をつけた国映が、次なる手段に出たのが、前に少しふれた関孝二の「情欲の洞窟」のロケ取材だった。主演は沼尻麻奈美で、いわゆる女ターザンものである。(中略)全裸で渓流を泳ぐシーンに、少数の映画記者をよんだ。三百万円で製作される映画の実態に、初めてふれた記者連中は、手際よい撮影ぶりと沼尻の度胸よいヌード・シーンに感心したり、びっくりした。当然、このロケの模様が記事になった。この時、内外タイムス紙が「エロダクション」と書き、東京タイムス、デイリースポーツ紙のいずれかが「ピンク映画」と書いた。以来、こんなうがった言葉はないと、他紙も使いだしたのである。

後藤和敏によれば村井実がいた内外タイムスは「エロダクション」と書いて、「ピンク映画」と書いたのは東京タイムス、デイリースポーツ紙のいずれか、となっている。国会図書館所蔵のマイクロフィルムによって確認したが、当該号が存在するのは残念ながら1963年9月9日のデイリースポーツ紙のみであった。内外タイムス、東京タイムスのマイクロフィルムは、9月分が全て欠番となっていて確認のしようがない。ではデイリースポーツはどう書いてあったかというと、「ピンク映画」ではなく「桃色映画」となっているので、後藤の説によれば東京タイムス紙が初めて「ピンク映画」という言葉を使ったということになる。村井は「エロダクション」という言葉は「内外タイムス」のディスクだった藤原いさむが考えたというのは認めた上で、「ピンク映画」のネーミングは自身が発案したと言っているわけで、後藤和敏の説とは食い違う。この齟齬を指摘した文章というものは寡聞ながら未だかつて読んだことはないが、村井の文章の中でもっとも違和感があったのはそこではなく、「ピンク映画」というネーミングに「頭をしぼった」としている点だ。「はだかの夢年代記ーぼくのピンク映画史」では序章が「ピンク映画の名付け親」となっており、ネーミングのくだりが登場する文章の小見出しは「命名に苦心」となっている。

ピンクという言葉がどのようにしてエロと結びついていったかを、折にふれて調べ物ついでに気を配っていた自分には、これはおかしいと直感するものがあった。何故なら1963年9月にはすでに言葉としての「ピンク」はエロと直結していて、「ピンク映画」というネーミングに「頭をしぼった」り、「命名に苦心」することなど到底あり得ないからだ。詳しくは「その(2)ピンク色はいつからエロか」 においてふれるが、とりあえず村井の言説に反証するには次の新聞記事を挙げれば事足りるであろう。1963年9月4日からフジテレビ深夜に放映が開始された、小島功原作の大人向けお色気アニメーション「仙人部落」が11月から放送時間が繰り上がる旨を伝える記事の出だしはこのように始まっている。「ピンク漫画と銘うって九月からフジテレビに登場した『仙人部落』」。この仙人部落が放映開始された9月4日というのは、デイリースポーツ紙に「情欲の洞窟」の記事が掲載された9月9日よりも5日早い。内外タイムスに「情欲の洞窟」の記事がいつ掲載されたのかは前述したようにマイクロフィルムが欠番になっているので判らないが、映画の宣伝のために国映が映画記者にロケ取材させたのだから、デイリースポーツと同日とみても間違いではあるまい。村井実が「ピンク」と「映画」をつなぎ合わせて初めて「ピンク映画」とした、と誇らしげに自著に書いた5日前には、「ピンク」と「漫画」をさり気なくつなげて「ピンク漫画」と銘うったお色気アニメがテレビ放映されていた。

1963年といえば東京オリンピック開催を翌年に控え、白黒テレビの世帯普及率がうなぎのぼりに上昇して9割に迫っていた頃である。そのテレビ放映されたアニメーションにおいて、「ピンク」を「お色気」の意味で使っていることを鑑みれば、当時の大人たちにとって「ピンク」という言葉に含まれる言外のエロチックな意味についてはほとんど常識だったと考えていい。「エロ」と「プロダクション」を合成した「エロダクション」は確かに造語として優れているが、ピンク映画などは名付け親などと殊更に言い立てるほどのものではない。

「ブルーフィルムではなくて、セックス描写は、まあピンク色程度の映画」。村井実はピンク映画の命名に至る経緯をブルーフィルムと比較した上で、「ブルー」という色から「ピンク」という言葉を発想した、と語っている。つまり「ブルーフィルム」という言葉が「ピンク映画」という呼称が出来る以前に知識の前提としてすでにあった、ということになる。ところが「ブルーフィルム」は、村井がピンク映画という言葉を思いついたという1963年の翌年、東京オリンピック開催直前の1964年8月に起きたとある詐欺犯罪によって初めて広く知られるようになった言葉なのだ。その事件の詳細については「その(3)ピンク映画とブルーフィルムという呼称はいかにして定着していったのか」で述べるが、ここではその証左に他ならぬ、村井自身が記者だった内外タイムスの記事を載せるに留める。

ブルーフィルムからの連想によってピンク映画というネーミングを思いついたとされる「情欲の洞窟」の記事が掲載された1963年9月から八ヶ月後の1964年5月21日付けの内外タイムスに「ピンク映画摘発」という記事がある。この記事を読めば分かるが、ここでいうピンク映画とは非合法なブルーフィルムのことなのだ。記事を書いたのは村井がいた内外タイムス文化部ではなく社会部だと思われるが、こと映画に関することなので文化部からの助言は受けているはずだ。これまでもこの手のワイセツ映画摘発記事は内外タイムスのお得意分野で、その都度「Y映画」とか「エロ映画」とか呼称がコロコロと変わり、ここではたまたま「ピンク映画」を使っている。ということは少なくとも1964年5月までは「ブルーフィルム」という言葉は全く知られていなかった事は明白である。そして「性的な内容を主とした、映倫審査を通過した合法的な成人映画=ピンク映画」という定義がまだ定まっていない過渡期の用法として、「ピンク映画」を非合法な「ブルーフィルム」と同様の意味で内外タイムスが使っているのを見れば、それ以前に製作されたお色気映画に対してなされた「ブルーフィルムではなくて、セックス描写は、まあピンク色程度の映画」という村井の説明がいかに的外れであるかということが判るだろう。何故ならブルーフィルムという言葉はまだ無かったし、「ブルーフィルムが非合法でピンク映画は合法」という、1960年代後半になって初めて一般的となった言葉の使い分け、およびその使い分けに則った共通理解としての「ブルーフィルムはハードでピンク映画はソフト」という、後付けの理屈によってピンク映画の命名の経緯が説明されているからだ。順番が逆なのである。つまり「ピンク映画の名付け親」というお話は、後藤和敏の説に村井が乗っかったホラ話に過ぎない。

1963年2月9日、すなわち「情欲の洞窟」の記事が掲載された同年9月9日から遡ること丁度七ヶ月前に「ピンク映画」の初の使用例が内外タイムスにある。「東西ピンク映画合戦」と大きく見出しになった記事に採り上げられた映画は「不貞母娘」とアメリカ映画「グラマー西部を荒らす」の二本。監督が二人ともとてつもない大物なのは「合戦」に相応しいが、アメリカ映画の監督はこの当時はまだ無名だった。「不貞母娘」の監督は高木丈夫こと黒澤映画のプロデューサーで知られた本木荘二郎、「グラマー西部を荒らす」はフランシス・フォード・コッポラ。この記事を書いたのが斎藤龍鳳だとする論拠は以下の三点である。

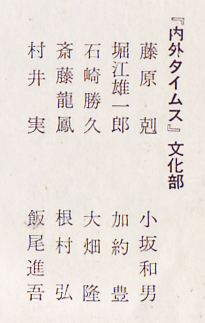

内外タイムス文化部は10人の記者がいた。これは1964年8月に出版された内外タイムス文化部編「ゴシップ10年史」の奥付であるが、上下二段に名前が分けられていて上段右から下段左へと文化部での地位が明示されている。この上下がひどく離れたレイアウトを見ても、メインの記事を任されたのは上段の5人と考えていいと思う。上段右は文化部キャップの藤原いさむで「エロダクション」の命名者、石崎勝久は平凡パンチでも書いていた演劇専門のライターである。消去法でいえばこの記事を書いたのは堀江雄一郎か斎藤龍鳳のどちらかということになる。仮に村井実がこの記事を書いたのであれば、村井は後藤和敏の説に反論すればいいだけの話だ。

村井実がピンク映画の名付け親だとする説を村井以外が書いた例として最も古いものは、雑誌「噂の真相」1981年1月号掲載の石戸郁子(放送作家)「いま、ピンク映画はどうなっているか!」と思われる。その二年後の1983年に出版された村井実の著書「ポルノ映画おもしろ雑学読本」はコラムを寄せ集めた体裁の本で、石戸郁子は村井自身が名付け親だと主張する文章の初出誌を読んだのではないか。その初出誌は古くても1980年あたりと考えるのが妥当だ。何故ならコラムは古くなると出版する意味が無い。ところで斎藤龍鳳が四十三歳の若さで急逝したのが1977年3月のことで、村井実がピンク映画の名付け親だと主張しだしのは斎藤龍鳳の死後のことである、要するに死人に口なしでこれが第一点。そして斎藤龍鳳が内外タイムスに入社したのが1955年、文化部キャップの藤原いさむによって社会部より文化部へ引きぬかれ、映画記者として担当したのが日活と新東宝だった。丁度この時期の新東宝はかの大蔵貢が社長で、その後に新東宝が倒産に至るまで元祖ピンク映画といえるような作品群を量産したことは改めて説明の必要もない。その流れでエロ映画の担当を任されたのではないか、これが第二点である。

最後はこの記事の文体である。特に文体的に特徴があるリード部分を全文引き写してみる。

もう大変な映画なんです。それも東西、トキを同じくして完成、配給しようというのだから、うれしいくらいのものなんです。なにがうれしいとおっしゃる?まあ、みちゃってください。この“スレスレ”シーン。東西お色気映画のすさまじさ。まずは誌上大公開の大サービスってやつです。

斎藤龍鳳といえばゴリゴリの武闘派左翼映画評論家というイメージが付いて回るかもしれないが、思想に絡めとられない文章によっては才気走った戯言風の文体の魅力があった。とくにこのリードでいえば最後の「大サービスってやつです」の「ってやつです」という言い回しにどうしようもなく斎藤龍鳳の色を感じてしまうのだ。ところで繰り返しになるが斎藤龍鳳が「ピンク映画」というネーミングを初めてメディアで使ったとしても、いずれにせよそれは名付け親といえるほど大したものではないのだ。その事情は「その(2)ピンク色はいつからエロか」へと続く。

あなたも猫が好きですか……寺山修司、幻の”習作”「猫学 Catlogy」

1960年製作の寺山修司初の実験映画「猫学 Catlogy」については寺山自身が紛失したと云っているし、またこのフィルムに言及した文章も限られているので幻の映画となっている。なにしろ寺山が逝去した1983年に出版された「寺山修司の世界」(雑誌「別冊新評」寺山修司特集号のハードカバー増補版)に書下ろしとして追加収録された、松田政男「映像のドゥーブル」においても既にして伝説の映画扱いなのだ。

以下「映像のドゥーブル」からの引用。「処女作たるべき1960年の16ミリ短篇『猫学』は、たとえば芳村真理が出演しつつビルの屋上から猫を次々と落として殺す映画という伝説のみが遺されるままに、今はフィルムの所在さえも不明となった文字通り「幻の処女作」であるから割愛するとして(以下略)」

この記述が罪作りなのは、この文章が伝聞の形で書かれているにもかかわらず、30年以上たった今日でも「猫学」の概要を示す一次資料的な扱いをされていることだ。今では更に尾ひれが付いて、猫を百匹投げ落として殺したらしい、などという物騒な憶測までネット上に散見される。松田政男がどこから「猫を次々と落として殺す」などという情報を仕入れたのかは不明だが、「猫学」に登場するのはこのスチルに写っている白猫一匹のみと断言することができる。それにはまず手始めとしてこの映画が製作されるに至るまでの経緯から整理して話を進めてみたい。その検証作業のなかから、自ずと「猫学 キャットロジー」の輪郭が浮かび上がってくるはずだ。

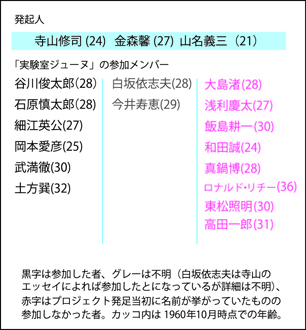

「猫学 Catlogy」は1960年10月21、22日の二日間にわたって、有楽町の東京ヴィデオ・ホールにて、「猫学」を含めて計5本の映画とともに「ジャズ映画実験室」と銘打って上映された。5本の映画とは「☓(バツ)」(作・演出=谷川俊太郎/共同演出=武満徹)「IRON」(賛助作品、作・撮影=岡本愛彦)「夜が来る」(作=石原慎太郎)「臍と原爆」(作・演出=細江英公、詩=山本太郎)「猫学 キャットロジー」(作・演出=寺山修司)である。モダンジャズをモチーフとしたこの実験映画会が10月に行なわれたのは、第十五回の芸術祭参加(日本非劇映画部門)として企画されたためであり、文化の日を中心とした10月、11月に上演、もしくは上映されたもの、という芸術祭参加規程に則ったからである。映画会を企画したのは「実験室ジューヌ」というグループで、継続的にグループ活動を行なった形跡はなく、いわばこの映画会を立ち上げるための運営事務局の呼称だったというほうが近い。ジューヌ( jeune )とはフランス語で「若い」を意味する言葉で、フランス語を使ったのは「死刑台のエレベーター」を端緒とするフランス映画の音楽から、日本におけるモダンジャズの隆盛が始まったという意味もあろうし、また1958年に警職法反対をきっかけとして作られた「若い日本の会」が、谷川俊太郎によって「ジューヌ・フランス」(若きフランスの意)よりヒントを得て命名された流れを汲んでいるともいえる。「ジューヌ・フランス」とは若いフランスの音楽家たちによって作られたグループで、谷川は「若い日本の会」と「実験室ジューヌ」の双方を兼ねるメンバーであり、谷川の他にも石原慎太郎、武満徹、浅利慶太、そして寺山修司の計五名が「若い日本の会」のメンバーだった。

「猫学」に出演した芳村真理も「若い日本の会」と浅からぬ縁がある。1960年6月11日に「若い日本の会」主催の「民主主義を守る会」が都市センターホールで開かれた。これは日米安保強行採決の不承認、岸首相の退陣、国会解散を要求する人たちの集まりで、主に石原慎太郎や浅利慶太の呼びかけに応じ、これまで政治的発言とは無縁だった芸能人が壇上に立ってスピーチを行なった。その中の一人が芳村真理で、「今まで、私は無関心すぎましたが、人気を持つ芸能人が、間違っている事を間違っているといえば、それだけ反響が大きいわけです。私は、自分のできることなら、何でもやります。しかし、あまりカーッと頭にこないようにしたい」(週刊平凡より)と感想を述べたという。

「ジャズ映画実験室」の動きをいち早く伝えたのは娯楽夕刊紙として知られる内外タイムスであった。当時の内外タイムス映画記者にはデビュー当時の大島渚を強力に後押しした斎藤龍鳳がいて、大島渚関連の記事を異例ともいえるスペースを割いて記事にしていた。「太陽の墓場」、「日本の夜と霧」で多忙だった大島は、結果的に参加は出来なかったが「実験室ジューヌ」のメンバーには入っていた。その記事にあるメンバー表を元に新たに作成したものがこの表で「ジューヌ」の看板に偽りのない「若さ」であり、現在でもその名を知られたそうそうたる顔ぶれが集結している。

発起人は寺山修司、劇団四季の舞台美術家、金森馨、山名義三の三名で、山名は企画全般にプロデューサー格として参画している。山名は元ロカビリー歌手でプラネッツというバンドを率い、日劇のウェスタンカーニバルに出演したこともある。また川崎駅前のダンスホール「フロリダ」経営者の次男坊として生れ、喉を痛めてからは歌手を引退し、父親から引き継いだダンスホールの経営者としての側面も持っていた。フロリダの奇想天外な内装は金森馨が担当した、と河野典生が「日本のファンキーを求めて」というジャズ喫茶ルポで書いている。細江英公がインタビューで語っている、寺山からジューヌに誘われた時の言葉「資金は俺の知り合いの金持ちが出すから心配ない」の「金持ちの知り合い」とは山名義三のことである。

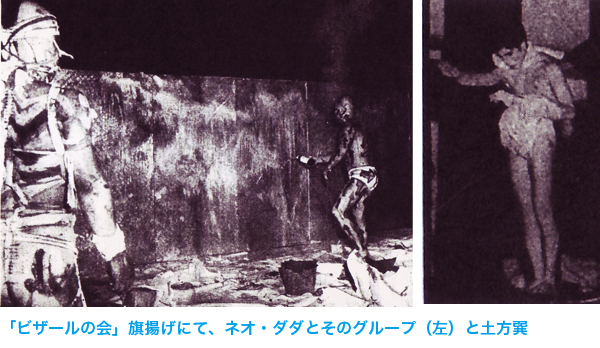

内外タイムスの記事によればこのメンバーの中の二人が一組となって16ミリで一本12分程度の短篇フィルムを六、七本製作するとある。組み合わせは未確定で任意の二人が共同作業を行うという方法論が、モダンジャズにおけるジャムセッションを意識しているのは明白であろう。単なる一つの音楽スタイルとしてではなく、モダンジャズの中に人間の思考やファッションも含めて、全ての行動様式を規定してしまうほどのヴァイタルな「狂熱」を見たのは、単に「実験室ジューヌ」に関わっている青年たちだけではなかった。同時代的には吉村益信、篠原有司男らのネオ・ダダグループの破天荒なパフォーマンスもモダンジャズの狂熱と同期していたし、寺山修司やネオ・ダダとも繋がりのあった、富田英三の「ビザールの会」も同様だった。「ビザールの会」については後述する。

有楽町の東京ヴィデオ・ホールは、日本のモダンジャズの歴史を語る上で非常に重要なスペースとしてその名を留める。ヴィデオ・ホールで「猫学」が上映された同じ年の1960年5月5日から三日間に渡って「ヴィデオ・ジャズ・フェスティバル」と銘打ち、本邦初の大規模なジャズ・フェスティバルが開催され、連日満員の盛況となった。第一日が「ビック・バンド」、二日目の第一部がデキシーと二部がスウィングに分かれての「バンド・バトル」、そして最終日が「モダンジャズ」で、最終日に限りオールナイトでジャム・セッションが繰り広がれ、これが熱狂的に受け入れられたのは、1960年の後期だけで計3回もオールナイト・ジャム・セッションが開催されたことでも判る。これは一回目の好評を受けて二ヶ月後の7月に開催されることになった時の告知広告。翌8月にはニューポート・ジャズ・フェスティバルの記録映画「真夏の夜のジャズ」が日本公開され、同じく有楽町にあったヴィデオ・ホール近くのロードショー館、ニュー東宝では開館以来の動員数と興収を記録した。ジャムセッションのように、無作為に選ばれた二人が一組となってモダンジャズと実験映画との結合を試み、その上映会をオールナイト・ジャム・セッションで人気の東京ヴィデオ・ホールで行う、というのは訴求力からいってもこれ以上にないアイデアだったに違いない。ただし上映された作品のクレジットを見る限り、その意図が明確に伝わってくるのは、武満徹が音楽ではなく谷川俊太郎と共同演出したとされる「☓(バツ)」のみである。

寺山修司がモダンジャズに傾倒し、自分の作品とのコラボレーションを試みたのは実験映画「猫学 Catlogy」が最初ではない。1959年の暮に発足した同好会「エトセトラとジャズの会」は月に一度、草月会館での例会があり、幹事会員には寺山修司以外にジャズミュージシャンの三保敬太郎、前田憲男、八木正生の三人、その他には武満徹、谷川俊太郎、今井寿恵、奈良原一高らがいた。この中で「猫学 Catlogy」に先立って、「蹴球学 フットポロジー」(今井寿恵=写真、寺山修司=詩、三保敬太郎=音楽)が創作された。猫学、蹴球学はともにチャーリー・パーカーの曲「鳥類学 ornithology」のモジリであることはおおよそ見当がつく。アメリカのビート・ジェネレーションが始めた詩とモダン・ジャズとの結合は、その影響を受けた谷川俊太郎や寺山修司が、日本におけるモダンジャズの胎動期から試みられている。

草月会館が1960年の年頭から始めたモダンジャズの定期コンサートシリーズ「草月ミュージック・イン」にて、5月に開かれた第五回「モダンジャズの多角的応用」(作・構成=三保敬太郎)においてもモダンジャズと他分野との「多角的応用」が試みられた。第一部「映像とジャズとの結合」では今井寿恵の作品と、真鍋博「シネ・カリカチュア」が上演され、第三部「詩とジャズの結合」においては、寺山修司「おはよう」と谷川俊太郎「糞真面目な人々またはノンセンセーション」が朗読されるなか、三保敬太郎がモダンジャズを演奏した。

「私がモダンジャズに興味をもつのはそれが行為だからである」と寺山は書いている。(行為とその誇り=巷の現代詩とAction-Poem の問題)この「行為」という言葉はそのまま「ジャズ映画実験室」のパンフレットに掲載されたマニフェストにも使われているので、それをそのまま引用する。「多くの芸術行為が実人生のなかの行為との地平線を失ってしまっているとき、われわれは実人生のなかの行為から芸術行為を拾いあげて、再構成し、新しい創作の意味を発見してゆきたい。ジャズの持っている行為としての芸術に、われわれは心うたれる多くのものを感じるが、それを主軸にして、かつてスタティックなイメージの集積にすぎなかった十六ミリ映画的のマイナームードを打破し、堕落している映画芸術に権利を回復せしめてゆきたい」

マスメディア的には「モダンジャズと詩との結合」と紹介された試みは、寺山にとっては詩を本来の形に取り戻す試みに他ならなかった。前掲の「行為とその誇り」には次のような一節がある。「私が詩人でありながら、いわゆる現代詩の多くにに興味を持てないのは、それが単に行為の結果であり、スタティックな記録に他ならないからだ。私はときどき、詩が思考と行動の廃墟になってしまったか、と思いかえしてみることがある。多分、それはカリフォルニア派の詩人たちが指摘するように活字のせいなのだ。『グーテンベルクの印刷機の発明が詩を堕落させた』ことはほとんど間違いがない。」

「猫学 Catlogy」に至るまでに様々な形でモダンジャズとの「行為」を切り結ぶ試みのなかでも特筆すべきは、「ジャズ映画実験室」が開かれたわずか3週間前にあたる、1960年9月30日に銀座ガスホール地下で開かれた「ビザールの会」旗揚げのイベントだろう。「ビートはエネルギーだ。エネルギーは現代だ。だからビート以外に明日を約束するものはない」というのが会の趣旨で、主宰者の富田英三は一応マンガ家ということになっているが、戦後まもなくに渡米してグリニッジ・ヴィレッジに住み、本場のジャズを体験した数少ない日本人の一人であり、「ビザール」はグリニッジ・ヴィレッジにあったモダンジャズクラブの名前に由来している。1958年には「ゲイ」という本も出版し、結婚もしたが自身はゲイであったという性的自由人でもあった。

寺山修司のエッセイにある「東京中の公衆便所の落書きをつなげて、ジャズ演奏にあわせて朗読をやったりした」という実験は、この「ビザールの会」旗揚げのイベントで行なわれた。ただし寺山自身の朗読ではなく河野典生が代読した。寺山の「落書き」へのこだわりは幼いころより終生にわたって続いていく。河野典生と寺山修司は出身大学は異なるが、演劇活動を通じて学生時代より親交があり、河野が書いたジャズ小説「狂熱のデュエット」は、「狂熱の季節」という題名でこの年に映画化され、「青春残酷物語」に継いでビート族映画のはしりとなった。「ビザールの会」旗揚げに出演したのは他にネオ・ダダのグループと暗黒舞踏派がいた。ここに掲げた写真はその時の模様で、その内容に関しては寺山修司自身の言葉を借りる。

「ノーマン・メイラーのホワイト・ニグロからもじった、こうした60年代以前のイエロー・ニグロ派の性的不道徳、非行、価値の否定、反抗などのエネルギーが、やがてやってくる60年安保闘争への潜在基盤となっていく」と寺山修司が「消しゴムー自伝抄」のなかにある「イエロー・ニグロだった頃」という一節で書いている。さらに「ビザールの会」について寺山は云う。「ネオ・ダダとそのグループの、ブリキ板に塩酸をかけて、斧でメッタ打ちにするイベント、数羽のニワトリをしめ殺す暗黒舞踏派のダンスなども、当時の時代感情の反映としてとらえれば、それほど奇異なものではなかった」。「ニワトリをしめ殺す暗黒舞踏派のダンス」というのは土方巽が演じている。1960年にはまだ暗黒舞踏派という呼称はなかったが、寺山は土方巽とは書かずに暗黒舞踏派としているのは、自作の「猫学」における猫殺しには触れぬまま、土方巽の名前だけを出すことはアンフェアにあたると思ったからだろうし、またニワトリをしめ殺すダンスが当時の時代背景にあって「それほど奇異なものではなかった」と書くことで、間接的に「あの時代における猫殺し」の「例外的な正当性」をほのめかしている、といっていいだろう。

「ジャズ映画実験室」の一本として上映された細江英公の「臍と原爆」には土方巽が出演していて「首を切られたニワトリ」も登場する。「ビザールの会」旗揚げの時期を考えてみても、映画のほうが先に撮影されていることは自明で、「ニワトリをしめ殺すダンス」というのは映画のシーンをライブで再現してみせたのかもしれない。冨田英三によれば、土方はこの場で映画同様に全裸にもなっている。「臍と原爆」は何故か奇跡的に YouTube にアップされていて、今でも手軽に見ることが出来る。「ジャズ映画実験室」では「猫学 Catlogy」を含めて計5本の短編映画が上映されたが、この映画会を実際に観て作品評を書いたのは、松本俊夫と虫明亜呂無の二人であり、松本俊夫は著書「映像の発見」に再録された「残酷を見つめる眼」のなかで次のように書いている。

彼らは共通して残酷というイメージに関心を寄せているようであった。あるものはヤクザの殺しをどぎつくアップでつみ重ね、またあるものは、生きたネコを高い屋上から投げ落し、これがアスファルトの上に叩きつけられて悶え死ぬありさまを冷酷に記録していた。また他のものは、突然首をたち切られた一羽のニワトリが、血の飛沫をあげながら浜辺の砂の上をのたうちまわり、打ち寄せる波に呑まれながら一個の物体と化していく、その断末魔の一部始終を執拗に追いつづけた。彼らはこのような描写によってうじゃけたヒューマニズム精神に最大の侮蔑を投げかけ、これにいわばサドの眼を対置させようと意図したに違いない。(中略)しかし、眼を覆えばそこから逃れることのできる残酷さなどに真の残酷さはないのだ。それはしょせん生理的残酷さの直接性にとどまるものでしかなく、アンチ・ヒューマンな心情が対象化されるにたいして、誰もがすぐ発想するであろうような、いとも安直なパターン以外の何物にもなっていない。

これに対して虫明亜呂無による作品評(雑誌「映画評論」1960年12月号掲載)では、松本俊夫の批評の中核となっている「残酷というイメージ」には一切言及されておらず、「臍と原爆」のみが批評の対象と成りうる作品として部分的に賞賛され、他の四作品は一緒くたに次のように断罪されている。

「臍と原爆」以外の作品にいたっては、もはや実験以前の作品であったことも淋しいかぎりであった。既成の観念に、ムードに、手法に頼るしか能のない、つまりナッシングな作品群。友人のドナルド・リチーの言葉をかりれば、それこそたわいないホーム・ムービーにしかすぎない手なぐさみ。はっきり言おう。「実験室ジューヌ」は実験すべき何物もなく、低劣なスノビズムだけを後生大事に抱きかかえていることを身をもって証明したのである。

松本俊夫には「見えていた」残酷さが、なぜ虫明亜呂無には「見えなかった」のか。それは寺山の云う「当時の時代感情の反映」としての「残酷」さが、その感情の渦中にいた虫明亜呂無にとっては単なる「ムード」としてしか映らず、それに対して映像作家として発言した松本俊夫は、「残酷」な表現に至るまでの作家の内的必然性のプロセスが問題とされたからだろう。「当時の時代感情の反映」が最も突出した暴力の形で現れたのが、この上映会の直前(10月12日)に起きた浅沼稲次郎暗殺事件で、上映会の初日前日にあたる20日には、社会党による稲村の党葬が行なわれるという、殺伐とした時代の空気の余韻が、当時の新聞の社会面からもひしひしと伝わってくる。

1961年1月号の「三田文学」に非常に興味深い座談会が掲載されている。シンポジウム「芸術の状況」と題して寺山修司、松本俊夫、真鍋博、大島渚(真鍋、大島は「実験室ジューヌ」のメンバーに挙げられていたが不参加)、土方巽(「臍と原爆」に出演)が列席している。今号が発行された時期から見ても、「ジャズ映画実験室」を終えた直後に行なわれた座談会なので、話題は当然のようにそのことに及び、寺山自身が語る「猫学 Catlogy」に関する貴重な証言となっている。このなかで松本の「(ジャズ映画実験室で上映された全ての作品が)アンチ・ヒューマンな心情が、きわめて浅い次元で、無媒介的に残酷のパターンにもたれかかっていた」という指摘を受けて、寺山は細江英公の「臍と原爆」が一番良い、としたうえで「生理的な『残酷さ』のイメージだけを映像化する、という程イメージの使徒には誰もなりきれていなかった」と発言している。つまり「猫学 」で描写された、ネコがビルから投げ落とされ悶え死ぬ有り様も含めて、すべての作品における残酷さが「生理的残酷さの直接性」としてしか受け手に届いていなかった、と率直に失敗を認めているのだ。以下、寺山の発言を引用する。

僕の場合もアウシュビッツの強制収容所と、いち日常生活者が共同生活者としての猫を忌む気持ちの中に断層ができてしまって、そのために変に作為的に見えてしまった。これもまあ、方法の問題、技術の問題もあるわけですが……猫とメタモルフォーゼの問題が、単にスキャンダルとして残酷なイメージの問題におきかえられてしまっている訳です。しかし作家がイージーオーダーの「残酷」のイメージを追うということはありえない訳ですから、残酷な、何を訴えているかということに目を向けられなければ失敗です。

「芳村真理が出演しつつビルの屋上から猫を次々と落として殺す映画という伝説のみが遺されるままに」として「猫学」について言及した松田政男は、少なくともこの「三田文学」に掲載された座談会に目を通していないことだけは確かだろう。寺山が「共同生活者としての猫」と発言しているということは取りも直さず、「猫学」に登場する猫は芳村真理の飼猫として設定されている訳で、「次々と落として殺す」ほど飼猫がいるとは到底思えないし、一匹であると考えるのが妥当である。また、「作家がイージーオーダーの『残酷』のイメージを追うということはありえない」と云っていることからも「次々と落として殺す」ということは「ありえない」。まして百匹などというのは論外である。ただし、映画の手法として投げ落とすシーンをフラッシュバックのように幾度も使用したということが仮にあったとするならば、それを記憶違いした者が松田政男に間違って伝えた可能性も捨てきれない、とはいえるだろう。

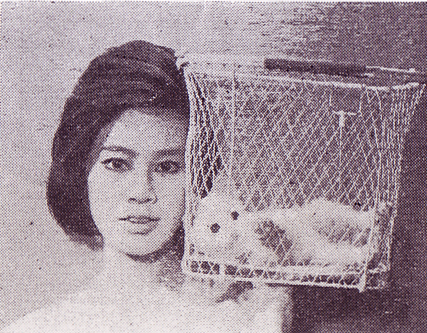

「猫学 Catlogy」を芳村真理が出演する、という側面から追った芸能トピックス記事がある。「実験映画でハダカにされた芳村真理」(「週刊平凡」1960年10月12日号)というこの記事によって「猫学」のスチルを確認することができた。冒頭に揚げた籠に入った白猫と芳村真理に付けられたキャプションが「猫のイメージとそっくりという芳村真理と共演するほんものの猫」とあり、これによっても登場するのはこの一匹のみだと推察できる。この記事は主に実験映画に出演することに至る芳村真理の感情の推移を追ったものだが、幸いな事に松本俊夫や虫明亜呂無の評論には書かれていない、作品のフォーマットに関するデータが書かれている。それを箇条書きにして寺山の幻の処女作、「猫学 Catlogy」の概略を多少なりとも浮かび上がらせてみたい。

(1)まずスチルでも明らかなようにこの映画には芳村真理の他に金森馨が出演している。かなりエロチックな雰囲気を漂わせているから恋人同士という設定なのかもしれない。

(2)「その猫はよく熟れていた あなたの股間で…ウラジミール・ジャリク」という巻頭言で始まる。

(3)プロットとして紹介されているのは「入ってくる裸の女、首すじにキスする男」「女の足のうらに噛みつく男の顔。男の足のうらの間に女の顔。キスする男と女」「女の太腿に抱きつく、男の手」の三箇所。

(4)「芳村さんに出てもらったのは、この映画で象徴する猫のイメージに似ているから」と寺山修司は語った。

(5)芳村真理は、猫のような冷たいコケティッシュな無言劇(パントマイムとルビあり)を巧みに演じた、とあるから芳村真理、金森馨ともにセリフは無いものと思われる。したがって音声としてはモダン・ジャズのみということになるが、音楽を担当したのは当時の繋がりからいっても三保敬太郎であろう。

(6)寺山いわく「構成はいままでの常識を破ったもので、ムービーと静止したスチール写真をからませながら、ファンタジックな展開をねらった」。先に掲げた「三田文学」における寺山の発言の中に「アウシュビッツの強制収容所と、いち日常生活者が共同生活者としての猫を忌む気持ち」とあるから、静止したスチール写真とはアウシュビッツを写したものである可能性が高い。

「猫学 Catlogy」にサブタイトルがあったことは、虫明亜呂無の作品評と週刊平凡の記事によって確認できる。「あなたも猫が好きですか」というもので、これとよく似た問いかけで始まる寺山の文章が存在する。それは「猫が好きになれなかったら、どうしたらいいだろうか?」という書き出しで始まる「猫の政治学」というエッセイで、猫に対する恐怖症をもつ外国婦人の症例について述べた心理学報告が興味深い、と寺山は云う。この婦人は二人の子供の母親で社交性に富んでいるが、猫に対する恐怖が四歳の頃から始まった。その理由は「彼女の目の前で、父親がバケツの中につけて溺死させたのを見た」のが彼女の最初の猫の記憶だった、ことからきている。寺山はこれがもし「猫」ではなく「ユダヤ人」や「黒人」とかだったとしたらどうだろうか、と考えることがあると云い、「好き嫌い=性の領域」の問題から「差別/平等=政治レベル」の問題へと思考を巡らせ、積み重ねてゆく。

「アウシュビッツの強制収容所と、いち日常生活者が共同生活者としての猫を忌む気持ちの中に断層ができてしまって」とシンポジウムの中で寺山が述べていることからも、このテーマを映像で探求したものが「猫学」だったことはほぼ間違いないであろう。性の領域から政治的なレベルへと一気に横断する、象徴的な「行為」(それはモダン・ジャズや詩と同じ「行為」としての芸術)として描こうとしたはずだった、ビルの屋上から猫を投げ落とすシーンが、その方法や技術的な未熟さで、直接的な生理的残酷性を超えた、芸術的な高みへと映画的変容を遂げることがついに叶わなかった訳だ。

寺山の逝去から三年後の1986年にフィルムアート社から出版された「寺山修司イメージ図鑑」において、処女作である「猫学 Catlogy」は存在そのものが無かったことにされている。これは寺山の秘書であった田中未知がコメンタリーをしているが、次作にあたる「檻囚」について次のように書いている。「寺山修司が少年時代から映画をつくりたいと思いつづけて、はじめて実現した映画がこの作品である。」はじめて「撮った」のではなく「実現した」という言葉の選び方でもわかるように、「猫学 Catlogy」は映画作品として「実現」しなかった、つまり「習作」という扱いなのだ。「猫学」は作品として後世に残すべきものではなく、失敗に終わった単なる「習作」である、との認識を、寺山と田中未知が生前に共有していなければ、、田中未知個人の判断で寺山のフィルモグラフィから削除するような暴挙を行うことが果たして出来ただろうか?もっと有り体に云えば、フィルムは紛失したのではなく、寺山自身が封印もしくは廃棄したのではなかろうか。あの時代だからこそ例外的に許されるはずだった猫殺しも、時代感情の反映から遠く離れてしまえば、「生理的残酷さの直接性」だけが際立った、単なる動物の Snuff film と成り果てる。「猫学 Catlogy」に出てくる芳村真理は猫のように冷たく演じ、フィルム自体も猫のように素っ気なく冷淡にあしらわれる運命とはなった。

日本においてクリスマスを「Xマス」とする表記の由来とは?

外国製のクリスマスカードで Merry Xmas と表記されたものは見た覚えがない。クリスマスは Christmas で頭文字がXの Xmas ではないのだ。それに対して日本では Xmas ( X'mas ) もしくは Xマスと表記するのが通例となっている。略称や略記が習い性となっている国民性とはいえ、これにはそれなりの理由があるはずである。それは例えば小説や映画、もしくはその主題歌だったりするわけだが、戦前に遡ってみても「Xマス」と表記されたベストセラーや大ヒット映画は見当たらない。では何に起因するのか。

その他にクリスマスにかこつけたクリスマスセールと名付けられた恒例行事が存在する。特に百貨店で催されるクリスマスセールは今でこそかつての吸引力を失ってはいるが、昭和においてはその規模や広告展開の派手さなども最大級であった。そこで百貨店のクリスマスセールの足跡を辿れば「Xマス」表記の謎が解けるのではないだろうか?というのが出発点だった。

国会図書館にいけば新聞の縮刷版は幸いにして開架となっていて自由に閲覧することができる。すると最も古く「Xマス」と銘打った催し物は大正14年(1925)に銀座松屋(当時は松屋呉服店)で開催されていることが分かった。上に掲げたのがその広告である。また古い雑誌の目次に関してはおおかたデジタルデータ化されているので、キーワード検索で「Xマス」を探してみたところ、最古のものは昭和7年1月号の雑誌「植民」誌であった。ちなみに略記でない「クリスマス」で検索すると明治19年発行の雑誌がヒットする。時系列を整理すると、日本において最初に「クリスマス」が取り上げられたのが明治19年、「Xマス」表記が初登場するのが新聞広告で大正14年、雑誌では昭和6年の年末ということになる。クリスマスの風習自体は明治時代より知られていて、略記の「Xマス」表記が雑誌に登場するのが昭和6年年末、銀座松屋が新聞広告で「Xマス」表記を使ったのは大正14年であるから、この表記が雑誌で使われる(=世間に認知されていて誰もがその意味を知っている)7年も前に銀座松屋が広告で「Xマス」表記を用いていたことになる。つまり銀座松屋が「Xマス」表記を日本で始めて使用した可能性があるのだ。

新聞を見た当時の人のほとんどは「Xマス」という大見出しを「クリスマス」とは読めなかったのではなかろうか。いってみれば「Xマス」という見出しはティーザー広告の手法である。ティーザー広告とは意図的にある要素を隠して見るものの注意を惹きつける手法で、正解は広告の文面を読めば簡単に理解できるように書かれている。ではなぜ「クリスマス」ではなく「Xマス」表記を用いたのか?それは銀座松屋ならではの必然性があったのだ。

銀座においていち早くクリスマスを意識した商いを展開したのは明治屋である。右にあるのは大正11年(1922)の新聞広告で、文面によると「吉例のクリスマス飾り」とあるからもっと早い時期から始められていたことがわかる。銀座松屋の「松屋のXマス」という大見出しは、「明治屋のクリスマス」を多分に意識してのことだろう。しかしクリスマス商戦に新たに参入するに際して、明治屋と差別化を図るために馴染みのない「Xマス」表記を用いた。クリスマスの古い英語表記としての Xmas と、カタカナの組み合わせである「Xマス」は、アルファベットの「X」を強調したい銀座松屋ならではの思惑がある。それは当時の銀座松屋のロゴマークが松葉をクロスしたデザインで、二本の斜線をクロスしたアルファベットの「X」を連想させるからだ。その他にもカタカナの「マス」がのっぺりとしたゴシック体であるのに対して、アルファベットの「X」だけが飾りの付いたセリフ( Serif ) 書体を用いてことからしてもその目的は明白である。セリフ書体による飾りとは「X」の天地を支えるようにして伸びている四本の横線のことで、ゴシック体にはないものである。その出っ張りが銀座松屋のロゴマークにある、松葉の付け根のトゲのような部分を類推させるように意図されている。クリスマス商戦に新規参入する銀座松屋としては、クリスマスはもともと銀座松屋と深い縁がある、と高らかに宣言しているような「Xマス」表記は、初見では意味がわからない事を含めてこれ以上にないインパクトを与えたものと思われる。

古い文献をすべてあらった訳ではないから迂闊な事は言えぬが、現代の日本で一般的になっている「Xマス」表記が銀座松屋の広告から始まったとすれば愉快ではないか。これから「Xマス」表記を見るたびに、旧銀座松屋のロゴマークを思い浮かべざるを得なくなるというものだ。よしんば始まりが銀座松屋の広告ではなかったにしろ、この表記を拡めて日本に定着させたのはこの広告が出発点だ、とはいえるのではないか。

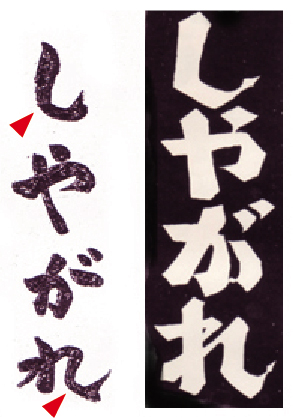

“「勝手にしやがれ」の怒り”を検証する

昨年暮れに、“邦題の金字塔、「勝手にしやがれ」は川内康範=作である”を書いた。しかし今年になってから秦早穂子氏の発言が積極的だ。私の知る限りでいえば、秦氏が「勝手にしやがれ」の命名者だと自ら名のったのは、1995年発行の雑誌「現代思想」臨時増刊、『ゴダールの神話』における語り下ろし、「ラッシュを見て買った『勝手にしやがれ』」が最初である。ただしこれは談話を文字おこししたものという体裁をとっており、掲載誌もゴダールに興味のない人は手に取ることはない専門誌であった。それに対して今年に入ってからは自身が命名者であることをおおやけに向けて発信し始めた。日本経済新聞におけるインタビュー「人間発見」の『「勝手にしやがれ」の怒り』連載第一回(2012年1月23日付 夕刊)における発言、及び秦氏の近著「影の部分」(リトルモア刊 3月26日初版)における記述に於いて、どのような経緯で「息切れ」を原題とする映画が「勝手にしやがれ」となり、その邦題が巻き起こした波紋について語っている。

「勝手にしやがれ」は川内康範=作だと断定した私としては、やはり秦氏の主張に対しては首を傾げざるをえない。秦氏の日経インタビュー、及び「影の部分」における記述に対してその反証を示すことで、改めてこの問題を論じてみたい。私がこだわるのは「勝手にしやがれ」の邦題を考えたのは川内康範である、というその一点に尽きる。それを以下の三つの疑問点において検証を試みてみたいと思う。(1)怒れる若者とは誰か (2)劇場側が本当に改題を要求したのか (3)ロゴの相似は偶然なのか

(1)怒れる若者とは誰か

「勝手にしやがれ」というタイトルは私自身の気持ちの吐露です。あのころの若者は怒っていた。私も怒っていた。若いくせにパリで映画の選択なんて、とやっかまれながらも、現状は屈辱にまみれていた。映画人の地位も低かった。若い私はかたくなに怒っていた。同時にそういう自分を冷静に見てもいた。いつ首を切られても、失うものは何もない。「勝手にしやがれ」と。劇場側が「下品だ」と改題を要求してきましたが「これは若い人の叫びなんです」と突っぱねました。(日経)

「勝手にしやがれ」というタイトルが秦氏の個人的な怒りの吐露であるというのなら十分に理解できる。「影の部分」という自伝的小説はその怒りが底流となって常に見え隠れしている。ただ秦氏の個人的な怒りを「あのころの若者は怒っていた」というように、「怒れる若者」という実体のよくわからない、常套句のようなイメージと結び付けられるとやはり困惑してしまう。具体的には秦氏以外の誰が何に対して怒っていたのかが示されていない以上、こちらとしても推測するしか手立てはない。「勝手にしやがれ」が公開された1960年といえば、当時の若者たちにとって大きな意味を持つ歴史的な出来事といえば、安保闘争の年ということになるだろう。よって秦氏の発言、「あのころの若者は怒っていた」をそのまま素直に解釈すれば、安保闘争に直接的に加担した全学連、もしくは心情的にも安保反対を内に秘めた若者ということになろうか。ただそのようにすんなりと受け取っていいものだろうかというと、どうもよく解らない。というのは安保闘争が運動としてピークを迎えたのは、安保条約が自民党によって強行採決された5月20日以降で、東大生だった樺美智子が警官隊との衝突で亡くなったのが6月15日である。「勝手にしやがれ」が公開されたのは3月26日だから、安保闘争がまだピークを迎える前のことだ。もちろん「勝手にしやがれ」公開前にも安保闘争関連で新聞沙汰になった事件はいくつかあった。1959年11月27日の労組、全学連デモ隊の国会構内乱入、翌1960年1月15日の岸首相渡米阻止のために羽田空港ターミナルビルに座り込んだ全学連が、警官隊の実力行使によって追い出された事件である。ただ現代の、ネットによって情報がもたらされるスピード時代とは違い、世界の状況を素早く知りうるような環境があったわけではもちろん無く、三ヶ月に一度パリから帰国する(「影の部分」による記述)程度だった秦氏にとって、フランスの新聞報道が日本の社会状況を知る上での主な手立てだったと思われるし、フランスの新聞もよほど大きな事件でもない限り、東の果ての小さな島国のことなど報道することもあるまい。

当時の秦氏を知る上で参考になる記事がある。それは「週刊平凡」1960年7月6日号に掲載された「日本のデモに驚いたアラン・ドロン 来日中止の真相」というもので、ここに掲げたものはその記事の一部分の写真とその抜粋である。「太陽がいっぱい」の日本公開に合わせてアラン・ドロンの来日を計画したが、土壇場になってキャンセルされた理由が、「フランスの新聞報道によって日本の安保闘争が『日本に革命が起こる』と報じられたためである」という真相と、それに絡めてドロン来日をプロデュースした秦早穂子氏の紹介記事となっている。以下にその記事の一部を抜粋してみる。

アラン・ドロン来日のスケジュールが決まった後で、日本の安保闘争が、フランスの新聞トップにデカデカと報じられた。「日本に革命が起こった。アンチ岸内閣と、津波によって、日本のコミュニストが総決起した。」という内容だった。ドロンは心配して「僕が日本に行っても大丈夫だろうか?」と何回も秦さんに念を押したという。「大丈夫よ、デモをしている人と、あんたのファンとは違うんだから…」とはいったものの、秦さん自身も、日本に帰るまでは(6月19日、エア・フランスで羽田に帰ってきた)ーー革命で六人死んだーーという大見出しでしか、今度の安保闘争を知らなかったので,たいへん不安だったが、羽田に着いたら想像に反して静かだったので、「なあーんだ」と思ったそうだ。

この記事における津波とはチリ地震を震源とする津波のことで、日本では1960年5月24日に東北・北海道に甚大な被害をもたらした。5月24日夕刊の朝日新聞第一報では死者64名、行方不明80人となっている(最終的には死者142人)。日本のコミュニストが総決起した、とされるのはその二日後、26日全国統一行動によるデモ隊が国会議事堂を包囲した事件のことである。革命で六人死んだ、とあるがこれは完全に誤報で死者は出ていない。アラン・ドロンが来日をドタキャンしたのも無理からぬ事で、日本ではデモ隊が議事堂を包囲した翌日に、ヨーロッパとアジアを結ぶ位置にあるトルコにおいて軍事クーデターが起きていたのである。フランスではそれらが一緒くたになって報道され、誤報も当時の混乱ぶりが伺えて、逆にリアリティがある。秦氏は「影の部分」にも書いているが、映画のカメラマンになりたくてアンリ・ドカエ氏の教えを請ようとして叶わなかったことの顛末など、秦氏しか知りえない経歴が、この「週刊平凡」の記事には書かれており、本人に直接取材して書かれた記事であることは確かである。

この記事の中で秦氏は6月19日に帰国するまで、日本の安保闘争をフランスの新聞報道を通じてしか知らなかった、と自ら語っている。この記事はあくまでアラン・ドロンがメインであり、秦氏と安保闘争との関係がどうであろうと記事の内容には関わりない。週刊誌の記事はある程度まで警戒して読んだほうが賢明だが、メインの内容以外の関係のない部分に、憶測に基づいた虚偽の記述を紛れ込ませる意味が無いので、秦氏が語った安保闘争の部分は信用に足るものと思われる。「勝手にしやがれ」の公開日は3月26日だから、秦氏はそれ以前の安保闘争についてはフランス人なみに日本の事情を知らなかったようなのだ。日経新聞のインタビューの小見出しには「邦題では若者の叫び代弁」とあり、「若者の叫び」が安保闘争とは結びつかないというのなら、「若者の叫び」とはいったい何であろうか?いつの時代でも怒る若者はいて、そうでない若者もいる。「若者の叫び」などという、よく解らない同時代性を担ぎ出す、抽象的な物言いは警戒するにしくはない。

(2)劇場側が本当に改題を要求したのか

「劇場側が、日本題名が下品だから、変えてほしいと言ってきているんですが」営業部長は穏やかという長所を持ち、それは同時に、弱気という欠点を作りだす。劇場側の鶴の一声で、封切があやうくなる可能性がある。まだ独立のミニシアターのない時代で、二大系統の上映館しかないのだ。「乱暴だが、決して下品ではないと思います。題名についてはパリから十分説明したはずですけれども。ここを曲げてしまったならば、この映画を輸入した意味がない。あくまで若い世代に向けた題名にしたいのです」(影の部分、p44-45)

ここに掲げた表は「勝手にしやがれ」が封切られたロードショー館、ニュー東宝のその年度の正月映画から「勝手にしやがれ」までの封切作を順番に追って並べたもので、右側の色違いで示されているものは、丸の内東宝での封切作を同じように併記したものである。丸の内東宝は日劇(現在の有楽町マリオンがある場所にあった)地下にあり、ニュー東宝は日劇向かいのニュートーキョービル3階にあった。つまり晴海通りを挟んで東宝系統(TYチェーン)のロードショー館が二館向かい合っていたことになる。二館の公開作を併記したのは、そこに封切作の連動性が見られるからで、それに関しては後述する。公開日とあるのは公開初日と最終日、最後の数字は公開のべ日数でこの数が多いほどヒット作ということになる。「勝手にしやがれ」はのべ21日間にわたって公開されたので、中ヒットというところか。赤字で示したタイトルは当時の流行り言葉でいう「ドギツイ」(秦氏いうところの「下品な」)タイトルである。下品なタイトルほど公開日数が多い傾向にあり、ヒットする確立も高いということが分かる。

この中でも目を引くのは、「勝手にしやがれ」と同じニュー東宝で封切られ、26日間という長期公開日数を数える大ヒットを記録した「墓にツバをかけろ」であろう。ボリス・ヴィアンの代表作として知られる原作小説の邦訳が初めて世に出るのは7年後の1967年の事であり、この映画が公開された年には原作の一般的な認知度は無いに等しい。「墓にツバをかけろ」が原題に沿った邦題であったにしろ、ドギツく下品なタイトルであることには変わりない。さらに新聞広告の惹句をみれば明らかだが、下品なタイトルに加えてフランスで原作小説が発禁になったことをわざわざ謳っている。このように下品づくめでこの映画を当てたニュー東宝という劇場が、そのわずか一ヶ月後に封切られた「勝手にしやがれ」という邦題に注文をつけたとすれば、これではおとなしすぎるからもっとドギツくしてくれ、とでも難癖をつけたかと思うのだが、秦氏によればどうやらその逆だったらしい。

劇場側が「下品だ」と改題を要求してきましたが「これは若い人の叫びなんです」と突っぱねました。(日経)

1960年のニュー東宝の正月映画が「札束(ゼニ)がすべて」であるのに対し、丸の内東宝が「全員射殺(ミナゴロシ)」である。ニュー東宝の「勝手にしやがれ」が公開された前日には、丸の内東宝で「無法は殺(バラ)せ」が封切られる、といった具合である。同じ場所で向かい合って存在した映画館、ニュー東宝と丸の内東宝とのプログラムの連動性については、赤字で示したタイトルの公開期間がほぼ一致している、ということは次の理由によるものである。四本共に広義な意味で犯罪映画であり、ドギツく下品なタイトルで一致している。ニュー東宝もしくは丸の内東宝のどちらかの犯罪映画を見に来た客が、タイトルに釣られて近くにある同じ東宝系列の映画館のハシゴをしたくなるように予め考えられている、ということだ。「勝手にしやがれ」という邦題は、そういう映画館の立地条件を考慮した戦略も含んだ上でのタイトルなのである。パリに住んでいた一女性の怒りが生んだタイトルというよりも、日本のマーケティング戦略に立脚した、日本で生まれるべくして生まれたタイトルなのだ。しかし秦氏はご自身の主張を裏付けるためか、重ねて以下のようにも書いている。

週刊誌は「勝手にしやがれ」なんて題名をつけるから、よほどパンチの利いた人と思ったら、ごく普通のお嬢さんだと書いた。(影の部分、p45)

先に掲げた上映リストの赤字タイトルを見ても分かるように、「勝手にしやがれ」が特に目立って下品だったわけではない。むしろ他に比べて穏健に感じられるのではなかろうか。ただ私も検証するといった以上、無駄な労力とは知りつつも調査してみた。この表は1960年に発行されていた週刊誌について、「勝手にしやがれ」公開時に映画評が出ているかどうかを調べたものである。全13誌のうち映画評が出ていたものが9誌、無印の4誌が出ていない。映画評が出ていた9誌のうち、「勝手にしやがれ」のタイトルについて触れていた週刊誌は2誌のみで、それが二重丸で示した「週刊朝日」と「サンデー毎日」である。「週刊朝日」は荻昌弘による映画評で、「突飛な日本題名」とある。「サンデー毎日」は匿名氏によるもので、「『勝手にしやがれ』という題名そのものズバリの映画ではある」と結んでいる。「全員射殺(ミナゴロシ)」、「墓にツバをかけろ」、「無法は殺(バラ)せ」のような題名の映画が氾濫しているご時世で、「勝手にしやがれ」という題名は「突飛」だったには違いないが、秦氏の言うように「よほどパンチの利いた」題名だとはいえなかったようだ。全週刊誌の内、「勝手にしやがれ」のタイトルに触れた週刊誌がたったの2誌だったのは、暴力的でヤクザのセリフまがいの邦題に不感症になっていた時代背景がある。

秦氏が自分自身のことに関して最初に発表したエッセイは、1962年11月号の月刊誌「スクリーン」に掲載された「女学生・フランス映画・自由 ある女性の映画と青春」だと思われる。その中に「題名一つ一千万円といわれたのもこの頃だ。」という表現が出てくる。文中の「この頃」とはおそらく1950年代後半を指すと思われるが、「題名一つ一千万円」とは、洋画は邦題の良し悪しで興収が一千万円違ってくる、という意味である。ロードショーの入場料が二百円前後の時代の一千万円だから、単純計算しても動員数が五万人違うということで、邦題がいかに大切かということだ。それほど興収に影響する重要な邦題であるから、その最終決定権は会社のトップが握り、邦題の発案者が誰であったにせよ、いったん決定したからには会社が組織として対応するのが当然であろう。秦氏の主張でもう一つ理解できない点はここで、劇場側の改題要求の受け口がなぜ秦氏でなければならないのか?秦氏の勤務していた新外映の東京本社には、営業部内に宣伝課とともに渉外課があり、渉外課とはまさにそのためのポストであるはずである。「一番、安い月給だったのが目をつけられ」(「パリのすれちがい」1972年のエッセイ)パリ行きを命じられた秦早穂子氏。そんな金銭的にシビアな会社が(どこの会社でもそうだが)、興収に最も影響する邦題が下品だ、という劇場からの改題要求を、いちいち秦氏にお伺いを立て、意見を聞かなければならない理由が分からないし、また秦氏が言うようにそれを「突っぱねる」権限も秦氏にはないはずである。したがって、「劇場側が『下品だ』と改題を要求してきましたが『これは若い人の叫びなんです』と突っぱねました。(日経)」とする主張は2つの点において納得することが出来ない。

(3)ロゴの相似は偶然なのか

映画「勝手にしやがれ」公開の1年以上前に、川内康範の書いた連載小説「勝手にしやがれ」が存在したのは紛れもない事実である。その件に関しては“邦題の金字塔、「勝手にしやがれ」は川内康範=作である”に詳しく書いた。そしてその小説が別冊週刊サンケイに連載されていた時のタイトルロゴが、映画「勝手にしやがれ」のタイトルロゴに酷似している。映画「勝手にしやがれ」の邦題を秦早穂子氏の作、と信じて疑わない人々は、このタイトルロゴの酷似を偶然の一致である、と言い切れる自信がお有りであろうか?私はかつてグラフィックデザイナーとして20年以上の経験があり、ロゴの制作にも関わってきたので、グラフィックデザイナーの視点からもう少し踏み込んで分析を加えてみたい。

白抜き文字が映画のタイトルロゴ、黒字が別冊週刊サンケイ連載時の、川内康範が書いた小説のタイトルロゴである。くどいようだが小説のタイトルロゴは、映画「勝手にしやがれ」公開よりも1年以上前に作られている。まず「勝」という漢字だが、これをもって似ていないと断じる人がいるなら、もはや何も言うことはない。右側の「券」の部分に対して、左側の小さな月偏のバランスの相似。右側の「券」の下にある「力」という部分の、「ノ」が長く伸びていて、左側の月偏とのバランスが整えられていることなど。この「勝」の一字だけでもその影響は明らかである。さらにもう一点付け加えれば、ひらがなの「しやがれ」だが、赤い矢印で指し示した「し」と「れ」の曲線部は、本来なら角張らない楕円形のような丸い曲線部であるところを、ほとんど同じ角度で直線的に折り曲げている。その結果、ロゴにリズム感が生まれ「勝手にしやがれ」という言葉の意味とピッタリ符合した見事なロゴとなっている。この方法を映画のロゴでは、その折り曲げた角度まで似せ、さらには「れ」の文字の、書き順でいう最後のハネを大きく尖らす所まで踏襲している。このハネが大きいことによって、刺々しい捨て台詞のようなタイトルロゴに合った、力強さを増している。

この2つのロゴを突きつけられて、借用うんぬんと問い詰められたら、グラフィック関係者なら誰でも言い逃れ出来ないのではないか。それでもなお「これは単なる偶然です、『勝手にしやがれ』は秦早穂子氏の怒りから生まれたものです」と言いたい人はどうぞ勝手にしやがれ。

安田南がいた時代(5)〜オトシマエをつけるのは誰だ

中平卓馬が書いた「愛とは嫉妬である」という手記があり、おそらく中平が安田南について具体的に触れた唯一の文章であると思われる。中平の著書「なぜ、植物図鑑か」に収められたエッセイ、「何をいまさらジャズなのか」にも登場するが、知り合いのジャズシンガーとして簡単に触れられているにすぎない。「愛とは嫉妬である」は1974年6月号の雑誌「婦人公論」に掲載されたもので、実名では書かれていないものの安田南のことだと分かるのは、同時に掲載された藤田敏八の談話と共に「別れてもまだ未練を持たされています」というサブタイトルが付けられているからである。この2つの文章は、前年の1973年10 月号に掲載された、安田南と福田みずほが執筆時に付き合っていた男について書いたエッセイの、書かれた当人である男側からの返答という形式となっている。安田南と福田みずほがエッセイを書いた当時はまだ付き合っていたのだが、その八カ月後には中平卓馬と藤田敏八は共に離れていった女に対して、「別れてもまだ未練を持たされています」というサブタイトルの下に、文章なり談話を発表しているのだ。今の眼からみれば信じられないような企画であり、安田南の思惑はどうあれ、まさにウーマン・リブ的な女性主導型の文脈の生きていた時代だからこその雑誌企画だといえる。「愛情砂漠」や「赤い鳥逃げた?」の作詞家として知られる福田みずほも、この時代のヒロインの一人であった。中平卓馬は安田南と出逢った当時を振り返ってこのように書いている。

そして本当に愛したたった一人のS。君とも私は別れねばならない。初めて君と会った時、君は寒さでぶるぶるふるえる睡眠薬常用者だった。君はありあまる才能をもちながら、それを表現する形式を見出せず、ただひたすらなる反抗者だった。君は妻子ある私を愛したがために、いつも強気でいなければならなかった。(中略)

今、君はようやく君自身の才能に形式を与え始めた。(筆者注=イニシャルのSは south=南 のS)

この手記が書かれた時期はちょうど「気まぐれ飛行船」が始まったばかりの頃で、「今、君はようやく君自身の才能に形式を与え始めた。」とあるのはディスクジョッキーという形式に、安田南が自身の才能を見出す場所を探し当てたことをいっている。ここに書かれた中平の安田南に対する熱烈な想いを、そのまま「天使の恍惚」に出演させるための動機として置きかえるとこのようになる。ありあまる才能を持ちながら、いつも震えている睡眠薬常用者(合法的ドラッグとしてのハイミナール中毒)だった安田南に手を差し伸べ、女優としての「形式」を与えることで羽ばたかせようとした。そしてその相談を受けた共闘関係の同士である足立正生は、安田南を「女優に仕立てようとした」。そのために足立正生が考えたことは、あらかじめ設定された役柄を安田南に演じてもらうのではなく、その反対に「安田南」像を役柄に近づける事だった。簡単に言ってしまえばアイドル映画のフォーマットをそのまま流用し、70年代型の最先端を行くカッコイイ女として造形しようとした。男に抱かれるのではなく男を抱き、ヒップでラリっていて男勝りの口をきき、「オトシマエ」というヤクザな言葉がよく似合う女である。

「オトシマエ」という言葉は「天使の恍惚」の中でたびたびセリフに出てくるキーワードであり、リーダーである吉澤健をはじめ横山リエ、小野川公三郎のセリフの中にもある。プレスシートの解説文にも「十月組のオトシマエは自身の手でつけるべく、決意表明としてアジトを爆破」として登場する。また「週刊文春」の安田南遁走のゴシップ記事で若松孝二が云ったとされる、逃げた安田南に対する怒りの発言の中でも使われている。「見つけて必ずオトシマエをつけてやる!」

女優が遁走したことを映画宣伝の手段に使いつつ、映画のキーワードである「オトシマエ」という言葉もしっかり取り入れるなど、若松孝二も転んでもただでは起きない抜け目なさではある。ところでこの「オトシマエ」という言葉は、「天使の恍惚」のシナリオが足立正生によって書かれる前に、安田南の書いたエッセイの中で既に使われている。それは前章でも取り上げた、中津川フォークジャンボリーでの顛末について書かれたエッセイ、「かぼちゃ畑に月も出る」の中にあるので、その部分を引用してみる。それは安田南のステージをメチャクチャにした暴徒に言及した部分に出てくる。

一曲すらまともに唄わない状態で自分たちのゲバの正当性を主張するばかりでは、とびこまれた本人の安田南としては悲しい運命よなどと言ってはいられないのだ。オトシマエのつけようのないあの状況を無理矢理収支決算するとすれば、この次にはみなさんがた、否が応でもワタシの唄をお耳に入れますぜ。横向きゃビンタ、耳をふさげばゲンコツ、どうでも聴いてもらいましょう、と凄むのも悪くない。

この映画が製作された1970年前後には、ヤクザ映画のメンタリティーが当時の全共闘世代を含む若い世代の心をつかんでいたことはよく知られている。安田南が使った「オトシマエ」のたとえも、その上に立ったものであることは明らかだが、「オトシマエのつけようのないあの状況を無理矢理収支決算する」とは、いってみれば「天使の恍惚」の物語構造の根幹そのものではないのか。吉澤健をリーダーとする10月組は米軍基地から略奪してきた爆弾を奪い取られはしたが、手製のピース缶爆弾で住んでいたアパートを爆破することで、「オトシマエのつけようのないあの状況を無理矢理収支決算する」ことから再出発を図る。そしてそこが起点となって物語はラストに向かって一直線に進んでいく。

足立正生が安田南を「女優に仕立てよう」とするために、彼女をリサーチする段階でこのエッセイには無論、目を通していたことだろう。その時点で安田南をヴィーナス=「金曜日」として物語の中心に置き、爆弾闘争を主題とする、という大枠だけは出来ていたがストーリーは未定のままだった。そのとき、彼女の文章の中にある「オトシマエのつけようのないあの状況を無理矢理収支決算する」という言い回しに触発され、そこから「オトシマエ」という言葉を軸としてストーリーを構築し、「天使の恍惚」のシナリオを一気に書き上げたとすれば、足立正生の著書「映画/革命」におけるシレっとしたウソも納得がいく、というものだ。足立が中平との固い友情関係の証として事実を歪曲して語れば語るほど、逆に安田南と「天使の恍惚」との深い関係性を疑わざるを得ないのは皮肉である。「天使の恍惚」が安田南を売りだすためのアイドル映画としての側面があり、物語の構造自体も安田南の文章の一節から発想されていたとすれば、ラストの「気狂いピエロ」と同じダイナマイトによる自爆死ほど、このヒーロー(あえてヒロインではなくヒーローと呼ぶ)に相応しい死に方はない。なぜなら「気狂いピエロ」のあからさまな引用は、引用と判らせることで意味があるからだ。ヒーローはヒーローを模倣する。1967年というフーテン風俗が全盛期の日本で公開された、「気狂いピエロ」の主人公の刹那的で享楽的な生き様は、公開当時の日本でもっともヒップだったフーテンたちが自己投影したヒーローだった。

安田南が出演した中津川フォークジャンボリーや箱根アフロディーテを始めとする、1971年8月に集中的に開催された6つのコンサートは、全て大規模な野外コンサートであるという共通点においてウッドストック・フェスティバルの影響下にある。天井のない野外は開放的であり、座席もないから一体感も生まれやすい。また火も使えるから大麻喫煙も出来るし、木陰に入ればセックスも可能だ。そんなヒッピー文化の集大成として位置づけられるウッドストックは、ヒップ ( hip )という言葉が「ヒッピー ( hippie ) 的な」という意味と同時に「時代の最先端を行く」という二つの意味を担っていた、ということの証左のように流行に敏感な若い世代を引き寄せた。その試みを日本で再現させようとしたのが中津川や箱根で開催された野外コンサートである。

フーテンとはそんなヒッピーカルチャーをいち早く日本で実践しようとした若者の日本的呼称だが、安田南もフーテンが風俗化する前にはその渦中にいたのは確かだ。モダンジャズ、性的放恣、ハイミナール中毒、その日暮らしなどフーテンを表徴する符牒はそのまま彼女にも当てはまる。ただ安田南はいわゆるフーテン族よりも年齢が少し上であり、いわば早すぎたフーテンではあったのだが、日本的呼称の「フーテン」を、アメリカでいうところの「プラスチック・ヒッピー」と同じような感覚で、うとましく捉えていたのではなかろうか。プラスチック・ヒッピー(もしくはウイークエンド・ヒッピー)とは「ヒッピーまがい」のことで、フーテンは「フーテン」に憧れて新宿へと集まるのと同様に、フーテンという言葉が「フーテン」を産み出すのであり、流行が過ぎれば、いつの間にか何処かに消え去ってしまうものである。しょせんはアメリカから来た輸入文化の上辺だけの追従に過ぎない。安田南は同様な眼差しで、ヒッピーカルチャー全般をも冷ややかに傍観していた。それは彼女のエッセイにある以下の部分をみれば明らかだ。

近ごろはやりのドロップ・アウトとかフリーク・アウトなんて、ゴムがおしゃかになった、ゆるゆるパンツがずり落ちるみたいなこと。それでコミューン作りましたと言ったって、あれは林間学校のキャンプファイヤー。垣根柵つき一見平和な嘘んこ自由。

ヒッピーの提唱する「自由」などウンコ(嘘んこ)のようなものだと言ってのけるそんな彼女が、フーテン的、ヒッピー的生き様のエンディングとして、青空に打ち上げられた花火のように晴れがましい「気狂いピエロ」的な破滅型爆死が、自分の役柄としてありがたくも与えられていることを知ったとき、シナリオをポイと放り投げたかどうかは知らないが、ヤレヤレ、なるほど自分はフーテンのヤク中で、紋切り型のウーマン・リブ的な70年代の最先端を行く悪女なんだ、とため息混じりにこうべをたれ、さぞウンザリしたことだろう。

安田南が持ち逃げしたとされる5万円という金額も、出演料の前借りということではなく、公安警察から身を隠すための当座の資金、といったものだろう。前述したエッセイ「かぼちゃ畑に月も出る」の中で、安田南はこの年の前年度(1970年)の年収が15万円だったと明記しているので、5万円もあれば十分だったと思われる。遁走するときに残された置き手紙に、朝霞自衛官殺害事件に関連する事情を書かなかったのは、置き手紙を書いた時点では朝霞の事件と関係なく、役をきっぱりと降りるつもりで書いたためで、それが本心からだったに違いない。安田南の降板、そして遁走はたまたま二つの事情のタイミングが重なったために引き起こされた騒動だったのではないか。

足立正生から安田南が行方知らずの知らせを受けた中平は、すぐさま事の真相を説明し賠償金も立て替えたと思われる。安田南の顔が写り込んでいるフィルムがジャンクされていないとすれば、中平が所有している可能性があるかもしれない。ただこれまで述べてきた推測が、全て単なる空想の域を出ないラリった妄言だったとすれば、「オトシマエ」は収支決算されないままだ。

安田南がいた時代(4)〜静かな最前線は何処にあるのか

安田南は表現とは何か、唄うこととは何かについて、いつも考えこだわり続けていた。それは彼女が遺した文章のはしばしに感じられるが、その自問は歌手である安田南にとって、唄うことをいつ止めるかという迷いと常に向き合っていることの表れとも感じられた。1978年2月号の雑誌「MORE」に掲載された加藤登紀子との対談においても、「私あまり先のことって……来年というぐらいだったらまだわかるけど、再来月はちょっとわからないって気がするのね」という、独特のねじれた表現で語っている。彼女が消息不明となるのはこの対談が行なわれた年である。ジャズシンガーにとって唄うこととは何かについて考えることは、ジャズのスタンダードナンバーが英語の歌詞であることから、日本人が日本人の聴衆に対して英語で唄うことはどういうことか?という問いかけと同義である。言葉=歌詞とそれの意味するものとの親和あるいは乖離に対するこだわりは、ときに次のような反語的な表現を含んだ文章によっても示されている。

渡米するミュージシャンは多いけれど、向こうで暮らして会話に不自由しないだけ英語を喋ることができても、やはり外国語は外国語。たとえ発音がよくても、イントネーションが見事だと賞められても、この際きっぱりと、わたしの唄う歌の英語は、もはや体で知る術のない言葉に意味を付与することをやめて、「記号」といってしまおう。記号を唄おう。記号を歌にして飛ばそう。

そんな安田南が日本語の歌詞で唄われる歌に対しては、「体で知る術」のある言葉であるからこそより慎重に、そして懐疑的になるのは当然のことだろう。「自由」や「望む」などの言葉が至極当たり前のように使われ、それを唄う歌手と聞き手との間に、何の疑いもなく信頼関係に基づいたコミュニケーションが成立している、という素朴な前提の上に立った、「メッセージソング」といわれている歌の有りようは、安田南を苛立たせるには十分だったと思われる。安田南が書いた文章で、中津川フォークジャンボリーでの出来事について振り返った「かぼちゃ畑に月も出る」というタイトルのエッセイがある。この会場には男女二人連れを見かけると、ギターケースに入れたコンドームを売りつけてくる男がいたそうだが、そんなウッドストック的な「愛と平和と自由」を押し付けてくる手合いと、メッセージソングとの相似を匂わせつつ、安田南は同じく中津川フォークジャンボリーに出演していた吉田拓郎と岡林信康についてこのように述べている。

吉田拓郎というフォークシンガーを私は知らない。ただ彼が反岡林の一方の旗頭であるらしいことを誰かが教えてくれた。そしてフォーク界ではまず取りあえず誰かを批判することが自分の歌を確立することになるのだ。岡林も誰かを批判し、そこから自分の道を切り開いていったのだという下らなくも馬鹿馬鹿しい話も聞かされた。「うた」に思想があると思っては「うた」にも「思想」にも各々に申し訳のないことだ。「うた」は武器になりえない。武器といえばそれよりはるかに楽器の方が武器だといえる。ギターのボディでぶっとばされたりしたら痛いもんね。

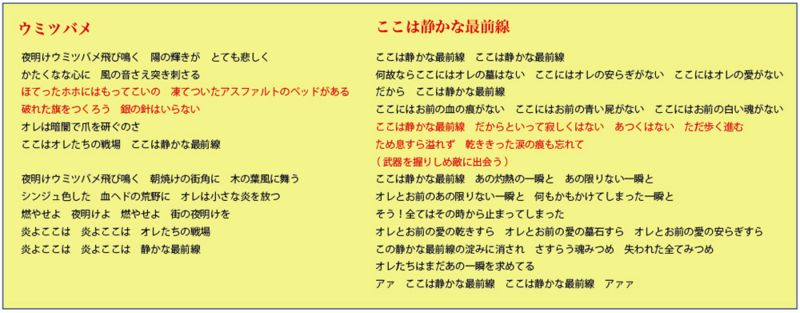

既に神格化され絶大な人気を誇っていた岡林信康に対して、同時代にこれだけ辛辣な意見を言うのはなかなか勇気のいることだ。ただ安田南の批判の矛先は岡林信康だけではなく、「メッセージソング」全てに向けられている。そんな彼女が「天使の恍惚」で唄われる二曲の歌のうち、サントラに残されているのは「ウミツバメ」だけで、もう一方の「ここは静かな最前線」の音源はない。この二曲は言うまでもなく日本語の歌詞によって唄われる歌である。そして二曲ともに(ここは静かな最前線)という同じ歌詞が出てきて、元歌とアンサー・ソングという双子のような関係になっている。安田南が十代の頃から知り合いの、山下洋輔トリオとの息の合った掛け合いは見事だが、このセッションにおいてなぜ「ウミツバメ」だけが唄われ、「ここは静かな最前線」が唄われなかったのだろう。繰り返しになるがこの二曲は元歌とアンサー・ソングという双子のような関係で、このセッションが行われた時点で「ウミツバメ」の曲だけが出来ていて「ここは静かな最前線」が出来ていなかった、とは考えにくい。

ここに掲げたのはその二つの曲の歌詞であるが、比較してみると歴然とした違いがある。「ウミツバメ」の歌詞は洗練され、より詩的に昇華されていて、歌詞の中にある(ここは静かな最前線)という部分も聞き手の取りようによって、どうとでも解釈が可能である。それは例えば暗闇で爪を研いでいる孤独な魂が、ぎりぎりの所で均衡を保っている、表面上は穏やかな精神の事かもしれない。「静かな」という形容があることによって、その前にたとえ「戦場」という言葉があろうとも「最前線」という言葉の抽象度を高めている。それに対して「ここは静かな最前線(曲名)」の方はというと、歌詞の中に(武器を握りしめ敵に出会う)というフレーズがある。このフレーズだけはメロディがなくモノローグ風につぶやかれていることから、特別な意味を付与されていることがわかる。またその前に出てくる、「ここは静かな最前線 だからといって寂しくはない あつくはない ただ歩く進む ため息すら溢れず 乾ききった涙の痕も忘れて」の通俗的かつ散文的な歌詞に対して、「ウミツバメ」の歌詞にある「ほてったホホにはもってこいの 凍てついたアスファルトのベッドがある 破れた旗をつくろう 銀の針はいらない」の詩的想像力を喚起させる抒情性とを比較すると、言葉に向きあう作詞者の姿勢が全く異なるといってもいい。映画のエンドロールに出てくる作詞者は出口出という共同ペンネームとなっていて、この二曲はそれぞれ作詞者が違っていても不思議ではない。より具体的に言えば「ここは静かな最前線」の作詞は「天使の恍惚」のシナリオを書いた足立正生で、「ウミツバメ」の方は作詞作曲とも秋山ミチヲであると思われる。

安田南はこのセッションが行われた年の八月に開催された、中津川フォークジャンボリーについてのエッセイの中で、「『うた』は武器になりえない」と書いている。その「武器」という言葉をそのまま歌詞に持ち込んだ、「ここは静かな最前線」に対して、とっさに身構え警戒心を持ったと思う。安田南がいつ「ここは静かな最前線」の歌詞を知ったのかはわからないが、いずれにせよセッションには臨んだのだから、声に出して「武器」と唄ったときに初めて理解し得たことがあったのだ。それはこの歌詞がなんら抽象的な表現ではなく、「武器」は武器であり「最前線」はそのまま戦場における最前線だということを。つまり「ここは静かな最前線」が具体的な「思想」を伝えるメッセージソングだと気づいた時、安田南は自分の置かれた立場に愕然としたに相違ない。それは「『うた』に思想があると思っては『うた』にも『思想』にも各々に申し訳のないことだ。」と文章に綴った他ならぬ自分自身が、「思想」を「うた」に込めたメッセンジャーとなってしまうことである。

安田南にとって「思想」の内容が問題ではなかった。それが爆弾闘争であろうと戦争反対だろうとウーマン・リブであろうとも。「うた」は「うた」でありそれ以外にはありえない。「うた」は「思想」を伝える手段ではないし、「思想」は「うた」をもって伝えられるものでもない。「『うた』に思想があると思っては『うた』にも『思想』にも各々に申し訳のないことだ。」とはそういうことであろう。

「天使の恍惚」公開直前のサンデー毎日に若松孝二と桐島洋子との対談が掲載されている(1972年3/12号)。これは映画公開に合わせたパブ記事に近い内容だが、「天使の恍惚」製作中止キャンペーンを張ったのが他ならぬ毎日新聞だということを考えると不可解ではある。だが川本三郎が著書「マイ・バック・ページ」でも書いているように、同じ会社系列だからこそおきる、新聞と週刊誌との反目が存在するのであれば別だ。それはともかくこの対談の中で桐島洋子から製作意図を尋ねられ、若松孝二は次のように語っている。

例えばフォークを歌って革命が起こり、世の中変わるんだったらオンチでも何でもうたえる。お話し合いで何かできるんだったら、みんなお話し合いをするだろう。しかし、それじゃ何の足しにもならない。やっぱり権力とか体制側には暴力を持ってやる以外には世の中変わらないと、僕は思っているわけですよ。

安田南が「天使の恍惚」出演を引き受ける前に、もし若松孝二と事前の話合いが行なわれていて、映画製作の意図についてこれと同じ話を聞かされていたとするならば、安田南がシナリオもろくに読まずに即断したと思われる理由はこの一点だと考えられる。「例えばフォークを歌って革命が起こり、世の中変わるんだったらオンチでも何でもうたえる。」

安田南が出演したシーンが撮影されたのが1971年11月28,29日の両日で、遁走したとされるのが12月1日であるから、山下洋輔トリオとのセッションは、撮影が終わった11月29日か30日のどちらかであろう。「ここは静かな最前線」の音源が残されていない推論が正しければ、撮影前にセッションが行われたとは考えにくいからだ。またシナリオも読まずに出演を引き受けるという、オッチョコチョイぶりもつとに有名で、プロポーズにウン!と即答しておいて、その後の事はほったらかしだったという、自ら語っているエピソードを紹介すれば十分だと思う。「ここは静かな最前線」の歌詞に対する違和感をきっかけとして、初めてシナリオにちゃんと眼を通したとき、自分の演ずる役柄にあまりにも「安田南」像が投影されているのを知り、さらに驚いたのではなかろうか。安田南は当時、重度のハイミナール中毒で、いわゆるラリパッパ状態のハイテンションまで役柄のキャラクターとしてシナリオに反映されていたからだ。

「ここは静かな最前線」を唄う横山リエと、唄い終わった直後から始まる山下洋輔トリオの演奏シーン。もし安田南が「ここは静かな最前線」を唄っていたならば、このシーンは中津川フォークジャンボリーの幻のステージの再現となるはずであった。安田南のステージはトリから二番目で、暴徒の乱入によってステージが中止された。そのアオリをくって安田南とともに全く演奏出来なかったのが、トリを務める予定だった山下洋輔トリオである。

補足=「ウミツバメ」と「ここは静かな最前線」の歌に混同が生じている原因は、渚ようこのアルバム「あなたにあげる歌謡曲 其の一」にあると思われる。ここで取り上げられている曲は「ウミツバメ」だが、曲名をインパクトのある「ここは静かな最前線」と変更しているからだ。現在、本来の「ここは静かな最前線」が唄われることはなく、もっぱら「ウミツバメ」=「ここは静かな最前線」ということになりつつある。