あなたも猫が好きですか……寺山修司、幻の”習作”「猫学 Catlogy」

1960年製作の寺山修司初の実験映画「猫学 Catlogy」については寺山自身が紛失したと云っているし、またこのフィルムに言及した文章も限られているので幻の映画となっている。なにしろ寺山が逝去した1983年に出版された「寺山修司の世界」(雑誌「別冊新評」寺山修司特集号のハードカバー増補版)に書下ろしとして追加収録された、松田政男「映像のドゥーブル」においても既にして伝説の映画扱いなのだ。

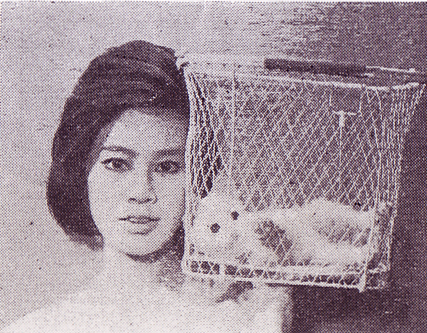

以下「映像のドゥーブル」からの引用。「処女作たるべき1960年の16ミリ短篇『猫学』は、たとえば芳村真理が出演しつつビルの屋上から猫を次々と落として殺す映画という伝説のみが遺されるままに、今はフィルムの所在さえも不明となった文字通り「幻の処女作」であるから割愛するとして(以下略)」

この記述が罪作りなのは、この文章が伝聞の形で書かれているにもかかわらず、30年以上たった今日でも「猫学」の概要を示す一次資料的な扱いをされていることだ。今では更に尾ひれが付いて、猫を百匹投げ落として殺したらしい、などという物騒な憶測までネット上に散見される。松田政男がどこから「猫を次々と落として殺す」などという情報を仕入れたのかは不明だが、「猫学」に登場するのはこのスチルに写っている白猫一匹のみと断言することができる。それにはまず手始めとしてこの映画が製作されるに至るまでの経緯から整理して話を進めてみたい。その検証作業のなかから、自ずと「猫学 キャットロジー」の輪郭が浮かび上がってくるはずだ。

「猫学 Catlogy」は1960年10月21、22日の二日間にわたって、有楽町の東京ヴィデオ・ホールにて、「猫学」を含めて計5本の映画とともに「ジャズ映画実験室」と銘打って上映された。5本の映画とは「☓(バツ)」(作・演出=谷川俊太郎/共同演出=武満徹)「IRON」(賛助作品、作・撮影=岡本愛彦)「夜が来る」(作=石原慎太郎)「臍と原爆」(作・演出=細江英公、詩=山本太郎)「猫学 キャットロジー」(作・演出=寺山修司)である。モダンジャズをモチーフとしたこの実験映画会が10月に行なわれたのは、第十五回の芸術祭参加(日本非劇映画部門)として企画されたためであり、文化の日を中心とした10月、11月に上演、もしくは上映されたもの、という芸術祭参加規程に則ったからである。映画会を企画したのは「実験室ジューヌ」というグループで、継続的にグループ活動を行なった形跡はなく、いわばこの映画会を立ち上げるための運営事務局の呼称だったというほうが近い。ジューヌ( jeune )とはフランス語で「若い」を意味する言葉で、フランス語を使ったのは「死刑台のエレベーター」を端緒とするフランス映画の音楽から、日本におけるモダンジャズの隆盛が始まったという意味もあろうし、また1958年に警職法反対をきっかけとして作られた「若い日本の会」が、谷川俊太郎によって「ジューヌ・フランス」(若きフランスの意)よりヒントを得て命名された流れを汲んでいるともいえる。「ジューヌ・フランス」とは若いフランスの音楽家たちによって作られたグループで、谷川は「若い日本の会」と「実験室ジューヌ」の双方を兼ねるメンバーであり、谷川の他にも石原慎太郎、武満徹、浅利慶太、そして寺山修司の計五名が「若い日本の会」のメンバーだった。

「猫学」に出演した芳村真理も「若い日本の会」と浅からぬ縁がある。1960年6月11日に「若い日本の会」主催の「民主主義を守る会」が都市センターホールで開かれた。これは日米安保強行採決の不承認、岸首相の退陣、国会解散を要求する人たちの集まりで、主に石原慎太郎や浅利慶太の呼びかけに応じ、これまで政治的発言とは無縁だった芸能人が壇上に立ってスピーチを行なった。その中の一人が芳村真理で、「今まで、私は無関心すぎましたが、人気を持つ芸能人が、間違っている事を間違っているといえば、それだけ反響が大きいわけです。私は、自分のできることなら、何でもやります。しかし、あまりカーッと頭にこないようにしたい」(週刊平凡より)と感想を述べたという。

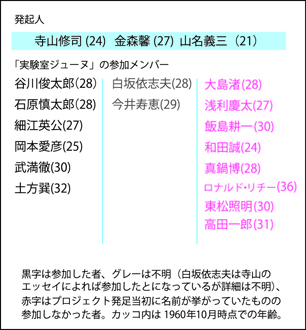

「ジャズ映画実験室」の動きをいち早く伝えたのは娯楽夕刊紙として知られる内外タイムスであった。当時の内外タイムス映画記者にはデビュー当時の大島渚を強力に後押しした斎藤龍鳳がいて、大島渚関連の記事を異例ともいえるスペースを割いて記事にしていた。「太陽の墓場」、「日本の夜と霧」で多忙だった大島は、結果的に参加は出来なかったが「実験室ジューヌ」のメンバーには入っていた。その記事にあるメンバー表を元に新たに作成したものがこの表で「ジューヌ」の看板に偽りのない「若さ」であり、現在でもその名を知られたそうそうたる顔ぶれが集結している。

発起人は寺山修司、劇団四季の舞台美術家、金森馨、山名義三の三名で、山名は企画全般にプロデューサー格として参画している。山名は元ロカビリー歌手でプラネッツというバンドを率い、日劇のウェスタンカーニバルに出演したこともある。また川崎駅前のダンスホール「フロリダ」経営者の次男坊として生れ、喉を痛めてからは歌手を引退し、父親から引き継いだダンスホールの経営者としての側面も持っていた。フロリダの奇想天外な内装は金森馨が担当した、と河野典生が「日本のファンキーを求めて」というジャズ喫茶ルポで書いている。細江英公がインタビューで語っている、寺山からジューヌに誘われた時の言葉「資金は俺の知り合いの金持ちが出すから心配ない」の「金持ちの知り合い」とは山名義三のことである。

内外タイムスの記事によればこのメンバーの中の二人が一組となって16ミリで一本12分程度の短篇フィルムを六、七本製作するとある。組み合わせは未確定で任意の二人が共同作業を行うという方法論が、モダンジャズにおけるジャムセッションを意識しているのは明白であろう。単なる一つの音楽スタイルとしてではなく、モダンジャズの中に人間の思考やファッションも含めて、全ての行動様式を規定してしまうほどのヴァイタルな「狂熱」を見たのは、単に「実験室ジューヌ」に関わっている青年たちだけではなかった。同時代的には吉村益信、篠原有司男らのネオ・ダダグループの破天荒なパフォーマンスもモダンジャズの狂熱と同期していたし、寺山修司やネオ・ダダとも繋がりのあった、富田英三の「ビザールの会」も同様だった。「ビザールの会」については後述する。

有楽町の東京ヴィデオ・ホールは、日本のモダンジャズの歴史を語る上で非常に重要なスペースとしてその名を留める。ヴィデオ・ホールで「猫学」が上映された同じ年の1960年5月5日から三日間に渡って「ヴィデオ・ジャズ・フェスティバル」と銘打ち、本邦初の大規模なジャズ・フェスティバルが開催され、連日満員の盛況となった。第一日が「ビック・バンド」、二日目の第一部がデキシーと二部がスウィングに分かれての「バンド・バトル」、そして最終日が「モダンジャズ」で、最終日に限りオールナイトでジャム・セッションが繰り広がれ、これが熱狂的に受け入れられたのは、1960年の後期だけで計3回もオールナイト・ジャム・セッションが開催されたことでも判る。これは一回目の好評を受けて二ヶ月後の7月に開催されることになった時の告知広告。翌8月にはニューポート・ジャズ・フェスティバルの記録映画「真夏の夜のジャズ」が日本公開され、同じく有楽町にあったヴィデオ・ホール近くのロードショー館、ニュー東宝では開館以来の動員数と興収を記録した。ジャムセッションのように、無作為に選ばれた二人が一組となってモダンジャズと実験映画との結合を試み、その上映会をオールナイト・ジャム・セッションで人気の東京ヴィデオ・ホールで行う、というのは訴求力からいってもこれ以上にないアイデアだったに違いない。ただし上映された作品のクレジットを見る限り、その意図が明確に伝わってくるのは、武満徹が音楽ではなく谷川俊太郎と共同演出したとされる「☓(バツ)」のみである。

寺山修司がモダンジャズに傾倒し、自分の作品とのコラボレーションを試みたのは実験映画「猫学 Catlogy」が最初ではない。1959年の暮に発足した同好会「エトセトラとジャズの会」は月に一度、草月会館での例会があり、幹事会員には寺山修司以外にジャズミュージシャンの三保敬太郎、前田憲男、八木正生の三人、その他には武満徹、谷川俊太郎、今井寿恵、奈良原一高らがいた。この中で「猫学 Catlogy」に先立って、「蹴球学 フットポロジー」(今井寿恵=写真、寺山修司=詩、三保敬太郎=音楽)が創作された。猫学、蹴球学はともにチャーリー・パーカーの曲「鳥類学 ornithology」のモジリであることはおおよそ見当がつく。アメリカのビート・ジェネレーションが始めた詩とモダン・ジャズとの結合は、その影響を受けた谷川俊太郎や寺山修司が、日本におけるモダンジャズの胎動期から試みられている。

草月会館が1960年の年頭から始めたモダンジャズの定期コンサートシリーズ「草月ミュージック・イン」にて、5月に開かれた第五回「モダンジャズの多角的応用」(作・構成=三保敬太郎)においてもモダンジャズと他分野との「多角的応用」が試みられた。第一部「映像とジャズとの結合」では今井寿恵の作品と、真鍋博「シネ・カリカチュア」が上演され、第三部「詩とジャズの結合」においては、寺山修司「おはよう」と谷川俊太郎「糞真面目な人々またはノンセンセーション」が朗読されるなか、三保敬太郎がモダンジャズを演奏した。

「私がモダンジャズに興味をもつのはそれが行為だからである」と寺山は書いている。(行為とその誇り=巷の現代詩とAction-Poem の問題)この「行為」という言葉はそのまま「ジャズ映画実験室」のパンフレットに掲載されたマニフェストにも使われているので、それをそのまま引用する。「多くの芸術行為が実人生のなかの行為との地平線を失ってしまっているとき、われわれは実人生のなかの行為から芸術行為を拾いあげて、再構成し、新しい創作の意味を発見してゆきたい。ジャズの持っている行為としての芸術に、われわれは心うたれる多くのものを感じるが、それを主軸にして、かつてスタティックなイメージの集積にすぎなかった十六ミリ映画的のマイナームードを打破し、堕落している映画芸術に権利を回復せしめてゆきたい」

マスメディア的には「モダンジャズと詩との結合」と紹介された試みは、寺山にとっては詩を本来の形に取り戻す試みに他ならなかった。前掲の「行為とその誇り」には次のような一節がある。「私が詩人でありながら、いわゆる現代詩の多くにに興味を持てないのは、それが単に行為の結果であり、スタティックな記録に他ならないからだ。私はときどき、詩が思考と行動の廃墟になってしまったか、と思いかえしてみることがある。多分、それはカリフォルニア派の詩人たちが指摘するように活字のせいなのだ。『グーテンベルクの印刷機の発明が詩を堕落させた』ことはほとんど間違いがない。」

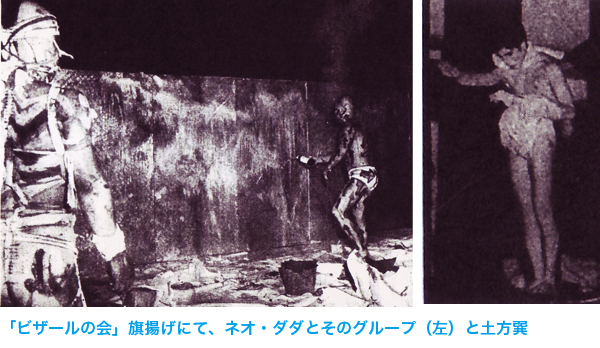

「猫学 Catlogy」に至るまでに様々な形でモダンジャズとの「行為」を切り結ぶ試みのなかでも特筆すべきは、「ジャズ映画実験室」が開かれたわずか3週間前にあたる、1960年9月30日に銀座ガスホール地下で開かれた「ビザールの会」旗揚げのイベントだろう。「ビートはエネルギーだ。エネルギーは現代だ。だからビート以外に明日を約束するものはない」というのが会の趣旨で、主宰者の富田英三は一応マンガ家ということになっているが、戦後まもなくに渡米してグリニッジ・ヴィレッジに住み、本場のジャズを体験した数少ない日本人の一人であり、「ビザール」はグリニッジ・ヴィレッジにあったモダンジャズクラブの名前に由来している。1958年には「ゲイ」という本も出版し、結婚もしたが自身はゲイであったという性的自由人でもあった。

寺山修司のエッセイにある「東京中の公衆便所の落書きをつなげて、ジャズ演奏にあわせて朗読をやったりした」という実験は、この「ビザールの会」旗揚げのイベントで行なわれた。ただし寺山自身の朗読ではなく河野典生が代読した。寺山の「落書き」へのこだわりは幼いころより終生にわたって続いていく。河野典生と寺山修司は出身大学は異なるが、演劇活動を通じて学生時代より親交があり、河野が書いたジャズ小説「狂熱のデュエット」は、「狂熱の季節」という題名でこの年に映画化され、「青春残酷物語」に継いでビート族映画のはしりとなった。「ビザールの会」旗揚げに出演したのは他にネオ・ダダのグループと暗黒舞踏派がいた。ここに掲げた写真はその時の模様で、その内容に関しては寺山修司自身の言葉を借りる。

「ノーマン・メイラーのホワイト・ニグロからもじった、こうした60年代以前のイエロー・ニグロ派の性的不道徳、非行、価値の否定、反抗などのエネルギーが、やがてやってくる60年安保闘争への潜在基盤となっていく」と寺山修司が「消しゴムー自伝抄」のなかにある「イエロー・ニグロだった頃」という一節で書いている。さらに「ビザールの会」について寺山は云う。「ネオ・ダダとそのグループの、ブリキ板に塩酸をかけて、斧でメッタ打ちにするイベント、数羽のニワトリをしめ殺す暗黒舞踏派のダンスなども、当時の時代感情の反映としてとらえれば、それほど奇異なものではなかった」。「ニワトリをしめ殺す暗黒舞踏派のダンス」というのは土方巽が演じている。1960年にはまだ暗黒舞踏派という呼称はなかったが、寺山は土方巽とは書かずに暗黒舞踏派としているのは、自作の「猫学」における猫殺しには触れぬまま、土方巽の名前だけを出すことはアンフェアにあたると思ったからだろうし、またニワトリをしめ殺すダンスが当時の時代背景にあって「それほど奇異なものではなかった」と書くことで、間接的に「あの時代における猫殺し」の「例外的な正当性」をほのめかしている、といっていいだろう。

「ジャズ映画実験室」の一本として上映された細江英公の「臍と原爆」には土方巽が出演していて「首を切られたニワトリ」も登場する。「ビザールの会」旗揚げの時期を考えてみても、映画のほうが先に撮影されていることは自明で、「ニワトリをしめ殺すダンス」というのは映画のシーンをライブで再現してみせたのかもしれない。冨田英三によれば、土方はこの場で映画同様に全裸にもなっている。「臍と原爆」は何故か奇跡的に YouTube にアップされていて、今でも手軽に見ることが出来る。「ジャズ映画実験室」では「猫学 Catlogy」を含めて計5本の短編映画が上映されたが、この映画会を実際に観て作品評を書いたのは、松本俊夫と虫明亜呂無の二人であり、松本俊夫は著書「映像の発見」に再録された「残酷を見つめる眼」のなかで次のように書いている。

彼らは共通して残酷というイメージに関心を寄せているようであった。あるものはヤクザの殺しをどぎつくアップでつみ重ね、またあるものは、生きたネコを高い屋上から投げ落し、これがアスファルトの上に叩きつけられて悶え死ぬありさまを冷酷に記録していた。また他のものは、突然首をたち切られた一羽のニワトリが、血の飛沫をあげながら浜辺の砂の上をのたうちまわり、打ち寄せる波に呑まれながら一個の物体と化していく、その断末魔の一部始終を執拗に追いつづけた。彼らはこのような描写によってうじゃけたヒューマニズム精神に最大の侮蔑を投げかけ、これにいわばサドの眼を対置させようと意図したに違いない。(中略)しかし、眼を覆えばそこから逃れることのできる残酷さなどに真の残酷さはないのだ。それはしょせん生理的残酷さの直接性にとどまるものでしかなく、アンチ・ヒューマンな心情が対象化されるにたいして、誰もがすぐ発想するであろうような、いとも安直なパターン以外の何物にもなっていない。

これに対して虫明亜呂無による作品評(雑誌「映画評論」1960年12月号掲載)では、松本俊夫の批評の中核となっている「残酷というイメージ」には一切言及されておらず、「臍と原爆」のみが批評の対象と成りうる作品として部分的に賞賛され、他の四作品は一緒くたに次のように断罪されている。

「臍と原爆」以外の作品にいたっては、もはや実験以前の作品であったことも淋しいかぎりであった。既成の観念に、ムードに、手法に頼るしか能のない、つまりナッシングな作品群。友人のドナルド・リチーの言葉をかりれば、それこそたわいないホーム・ムービーにしかすぎない手なぐさみ。はっきり言おう。「実験室ジューヌ」は実験すべき何物もなく、低劣なスノビズムだけを後生大事に抱きかかえていることを身をもって証明したのである。

松本俊夫には「見えていた」残酷さが、なぜ虫明亜呂無には「見えなかった」のか。それは寺山の云う「当時の時代感情の反映」としての「残酷」さが、その感情の渦中にいた虫明亜呂無にとっては単なる「ムード」としてしか映らず、それに対して映像作家として発言した松本俊夫は、「残酷」な表現に至るまでの作家の内的必然性のプロセスが問題とされたからだろう。「当時の時代感情の反映」が最も突出した暴力の形で現れたのが、この上映会の直前(10月12日)に起きた浅沼稲次郎暗殺事件で、上映会の初日前日にあたる20日には、社会党による稲村の党葬が行なわれるという、殺伐とした時代の空気の余韻が、当時の新聞の社会面からもひしひしと伝わってくる。

1961年1月号の「三田文学」に非常に興味深い座談会が掲載されている。シンポジウム「芸術の状況」と題して寺山修司、松本俊夫、真鍋博、大島渚(真鍋、大島は「実験室ジューヌ」のメンバーに挙げられていたが不参加)、土方巽(「臍と原爆」に出演)が列席している。今号が発行された時期から見ても、「ジャズ映画実験室」を終えた直後に行なわれた座談会なので、話題は当然のようにそのことに及び、寺山自身が語る「猫学 Catlogy」に関する貴重な証言となっている。このなかで松本の「(ジャズ映画実験室で上映された全ての作品が)アンチ・ヒューマンな心情が、きわめて浅い次元で、無媒介的に残酷のパターンにもたれかかっていた」という指摘を受けて、寺山は細江英公の「臍と原爆」が一番良い、としたうえで「生理的な『残酷さ』のイメージだけを映像化する、という程イメージの使徒には誰もなりきれていなかった」と発言している。つまり「猫学 」で描写された、ネコがビルから投げ落とされ悶え死ぬ有り様も含めて、すべての作品における残酷さが「生理的残酷さの直接性」としてしか受け手に届いていなかった、と率直に失敗を認めているのだ。以下、寺山の発言を引用する。

僕の場合もアウシュビッツの強制収容所と、いち日常生活者が共同生活者としての猫を忌む気持ちの中に断層ができてしまって、そのために変に作為的に見えてしまった。これもまあ、方法の問題、技術の問題もあるわけですが……猫とメタモルフォーゼの問題が、単にスキャンダルとして残酷なイメージの問題におきかえられてしまっている訳です。しかし作家がイージーオーダーの「残酷」のイメージを追うということはありえない訳ですから、残酷な、何を訴えているかということに目を向けられなければ失敗です。

「芳村真理が出演しつつビルの屋上から猫を次々と落として殺す映画という伝説のみが遺されるままに」として「猫学」について言及した松田政男は、少なくともこの「三田文学」に掲載された座談会に目を通していないことだけは確かだろう。寺山が「共同生活者としての猫」と発言しているということは取りも直さず、「猫学」に登場する猫は芳村真理の飼猫として設定されている訳で、「次々と落として殺す」ほど飼猫がいるとは到底思えないし、一匹であると考えるのが妥当である。また、「作家がイージーオーダーの『残酷』のイメージを追うということはありえない」と云っていることからも「次々と落として殺す」ということは「ありえない」。まして百匹などというのは論外である。ただし、映画の手法として投げ落とすシーンをフラッシュバックのように幾度も使用したということが仮にあったとするならば、それを記憶違いした者が松田政男に間違って伝えた可能性も捨てきれない、とはいえるだろう。

「猫学 Catlogy」を芳村真理が出演する、という側面から追った芸能トピックス記事がある。「実験映画でハダカにされた芳村真理」(「週刊平凡」1960年10月12日号)というこの記事によって「猫学」のスチルを確認することができた。冒頭に揚げた籠に入った白猫と芳村真理に付けられたキャプションが「猫のイメージとそっくりという芳村真理と共演するほんものの猫」とあり、これによっても登場するのはこの一匹のみだと推察できる。この記事は主に実験映画に出演することに至る芳村真理の感情の推移を追ったものだが、幸いな事に松本俊夫や虫明亜呂無の評論には書かれていない、作品のフォーマットに関するデータが書かれている。それを箇条書きにして寺山の幻の処女作、「猫学 Catlogy」の概略を多少なりとも浮かび上がらせてみたい。

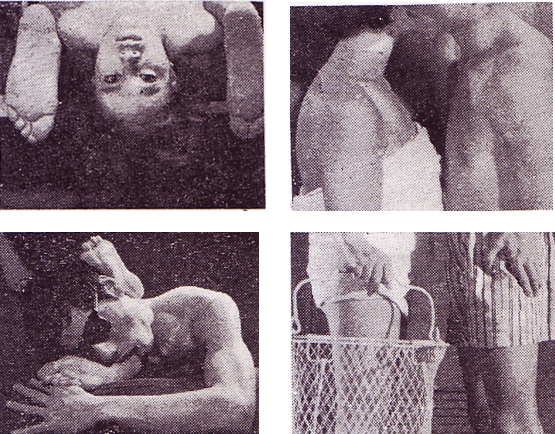

(1)まずスチルでも明らかなようにこの映画には芳村真理の他に金森馨が出演している。かなりエロチックな雰囲気を漂わせているから恋人同士という設定なのかもしれない。

(2)「その猫はよく熟れていた あなたの股間で…ウラジミール・ジャリク」という巻頭言で始まる。

(3)プロットとして紹介されているのは「入ってくる裸の女、首すじにキスする男」「女の足のうらに噛みつく男の顔。男の足のうらの間に女の顔。キスする男と女」「女の太腿に抱きつく、男の手」の三箇所。

(4)「芳村さんに出てもらったのは、この映画で象徴する猫のイメージに似ているから」と寺山修司は語った。

(5)芳村真理は、猫のような冷たいコケティッシュな無言劇(パントマイムとルビあり)を巧みに演じた、とあるから芳村真理、金森馨ともにセリフは無いものと思われる。したがって音声としてはモダン・ジャズのみということになるが、音楽を担当したのは当時の繋がりからいっても三保敬太郎であろう。

(6)寺山いわく「構成はいままでの常識を破ったもので、ムービーと静止したスチール写真をからませながら、ファンタジックな展開をねらった」。先に掲げた「三田文学」における寺山の発言の中に「アウシュビッツの強制収容所と、いち日常生活者が共同生活者としての猫を忌む気持ち」とあるから、静止したスチール写真とはアウシュビッツを写したものである可能性が高い。

「猫学 Catlogy」にサブタイトルがあったことは、虫明亜呂無の作品評と週刊平凡の記事によって確認できる。「あなたも猫が好きですか」というもので、これとよく似た問いかけで始まる寺山の文章が存在する。それは「猫が好きになれなかったら、どうしたらいいだろうか?」という書き出しで始まる「猫の政治学」というエッセイで、猫に対する恐怖症をもつ外国婦人の症例について述べた心理学報告が興味深い、と寺山は云う。この婦人は二人の子供の母親で社交性に富んでいるが、猫に対する恐怖が四歳の頃から始まった。その理由は「彼女の目の前で、父親がバケツの中につけて溺死させたのを見た」のが彼女の最初の猫の記憶だった、ことからきている。寺山はこれがもし「猫」ではなく「ユダヤ人」や「黒人」とかだったとしたらどうだろうか、と考えることがあると云い、「好き嫌い=性の領域」の問題から「差別/平等=政治レベル」の問題へと思考を巡らせ、積み重ねてゆく。

「アウシュビッツの強制収容所と、いち日常生活者が共同生活者としての猫を忌む気持ちの中に断層ができてしまって」とシンポジウムの中で寺山が述べていることからも、このテーマを映像で探求したものが「猫学」だったことはほぼ間違いないであろう。性の領域から政治的なレベルへと一気に横断する、象徴的な「行為」(それはモダン・ジャズや詩と同じ「行為」としての芸術)として描こうとしたはずだった、ビルの屋上から猫を投げ落とすシーンが、その方法や技術的な未熟さで、直接的な生理的残酷性を超えた、芸術的な高みへと映画的変容を遂げることがついに叶わなかった訳だ。

寺山の逝去から三年後の1986年にフィルムアート社から出版された「寺山修司イメージ図鑑」において、処女作である「猫学 Catlogy」は存在そのものが無かったことにされている。これは寺山の秘書であった田中未知がコメンタリーをしているが、次作にあたる「檻囚」について次のように書いている。「寺山修司が少年時代から映画をつくりたいと思いつづけて、はじめて実現した映画がこの作品である。」はじめて「撮った」のではなく「実現した」という言葉の選び方でもわかるように、「猫学 Catlogy」は映画作品として「実現」しなかった、つまり「習作」という扱いなのだ。「猫学」は作品として後世に残すべきものではなく、失敗に終わった単なる「習作」である、との認識を、寺山と田中未知が生前に共有していなければ、、田中未知個人の判断で寺山のフィルモグラフィから削除するような暴挙を行うことが果たして出来ただろうか?もっと有り体に云えば、フィルムは紛失したのではなく、寺山自身が封印もしくは廃棄したのではなかろうか。あの時代だからこそ例外的に許されるはずだった猫殺しも、時代感情の反映から遠く離れてしまえば、「生理的残酷さの直接性」だけが際立った、単なる動物の Snuff film と成り果てる。「猫学 Catlogy」に出てくる芳村真理は猫のように冷たく演じ、フィルム自体も猫のように素っ気なく冷淡にあしらわれる運命とはなった。