(1)ピンク映画という呼称を初めて使ったのは斎藤龍鳳である

ピンク映画とブルーフィルムという呼称はいかにして定着していったのかを三回に分けて書こうと思う。当初はもっぱら「エロダクション映画」と呼ばれたピンク映画がなぜ「ピンク映画」という呼称にたどり着いていったのか。それはブルーフィルムという言葉の浸透とパラレルな関係にある。そのためにまずはピンク映画の命名の件から始めてみたい。

ピンク映画というのは内外タイムス文化部記者だった村井実が命名した、ということになっている。最近出版された初めてのまとまった通史「ピンク映画史 欲望のむき出し」(二階堂卓也=著)でもそのように明記してある。これは他でもない村井本人が言い出したことで、村井の著作としては1983年に出版された「ポルノ映画おもしろ雑学読本」と1989年の「はだかの夢年代記 ぼくのピンク映画史」に自分がピンク映画の名付け親だ、との記述がある。命名の元となった映画は、独立プロ「国映」の「情欲の洞窟」という映画で、そこに呼ばれた村山実を含めた少数の映画記者のロケ取材がきっかけである。「ポルノ映画おもしろ雑学読本」によれば「ブルーフィルムとまではいかなくて、もう少しソフトな性描写を狙った映画、桃色はピンク、「ピンク映画」こそピッタリではないかと新聞に書いた」となっている。これが「はだかの夢年代記ーぼくのピンク映画史」によればもう少し詳細になっていて以下のように書かれている。

そのとき、原稿を書く段になって、この「情欲の洞窟」のような映画を何と呼ぶかということになった。「お色気映画」とか「エロ映画」という呼び名はあったけれど、どうも面白くない。そこでみんなしてネーミングに頭をしぼった。当時「内外タイムス」のディスクは、いま芸能評論家になっている藤原いさむで、この人が「エロダクション」という呼び名を考え出した。「エロが売りもののプロダクション」だから、というわけ。ぼくはそのとき、別のネーミングをを思い付いた。そう、それが「ピンク映画」だったんだ。ブルーフィルムではなくて、セックス描写は、まあピンク色程度の映画、という意味だった。その後、「エロダクション」という言い方がかなり行き渡って、週刊誌等でも「エロダクション映画」というふうに書かれたりしたが、ぼくは「ピンク映画」というのが気に入って、そう書き続けた。そのうち「ピンク映画」という呼び名は一般化し、普通の固有名詞として定着した。ざっとこんなふうにして、ぼくは「ピンク映画」の名付け親になったわけだけれど、そうやってどんどん「ピンク映画」に深入りしていったんだ。

ピンク映画の命名の元となった映画が「情欲の洞窟」だというのは、村山実が言い出したのではなく国際情報社の記者、後藤和敏が雑誌「シナリオ」1970年12月号に発表した「ピンク映画八年史」が最初である。後藤和敏には後藤敏のペンネームもあり、村井が発行していた雑誌「成人映画」にも寄稿していた初期のピンク映画に詳しいライターである。村井の「ポルノ映画おもしろ雑学読本」が出版されたのが1983年であるから、それから遡ること13年前にあたる。後藤和敏は以下のように書いている。

かくて松井康子の売り込みに成功し、すっかり自信をつけた国映が、次なる手段に出たのが、前に少しふれた関孝二の「情欲の洞窟」のロケ取材だった。主演は沼尻麻奈美で、いわゆる女ターザンものである。(中略)全裸で渓流を泳ぐシーンに、少数の映画記者をよんだ。三百万円で製作される映画の実態に、初めてふれた記者連中は、手際よい撮影ぶりと沼尻の度胸よいヌード・シーンに感心したり、びっくりした。当然、このロケの模様が記事になった。この時、内外タイムス紙が「エロダクション」と書き、東京タイムス、デイリースポーツ紙のいずれかが「ピンク映画」と書いた。以来、こんなうがった言葉はないと、他紙も使いだしたのである。

後藤和敏によれば村井実がいた内外タイムスは「エロダクション」と書いて、「ピンク映画」と書いたのは東京タイムス、デイリースポーツ紙のいずれか、となっている。国会図書館所蔵のマイクロフィルムによって確認したが、当該号が存在するのは残念ながら1963年9月9日のデイリースポーツ紙のみであった。内外タイムス、東京タイムスのマイクロフィルムは、9月分が全て欠番となっていて確認のしようがない。ではデイリースポーツはどう書いてあったかというと、「ピンク映画」ではなく「桃色映画」となっているので、後藤の説によれば東京タイムス紙が初めて「ピンク映画」という言葉を使ったということになる。村井は「エロダクション」という言葉は「内外タイムス」のディスクだった藤原いさむが考えたというのは認めた上で、「ピンク映画」のネーミングは自身が発案したと言っているわけで、後藤和敏の説とは食い違う。この齟齬を指摘した文章というものは寡聞ながら未だかつて読んだことはないが、村井の文章の中でもっとも違和感があったのはそこではなく、「ピンク映画」というネーミングに「頭をしぼった」としている点だ。「はだかの夢年代記ーぼくのピンク映画史」では序章が「ピンク映画の名付け親」となっており、ネーミングのくだりが登場する文章の小見出しは「命名に苦心」となっている。

ピンクという言葉がどのようにしてエロと結びついていったかを、折にふれて調べ物ついでに気を配っていた自分には、これはおかしいと直感するものがあった。何故なら1963年9月にはすでに言葉としての「ピンク」はエロと直結していて、「ピンク映画」というネーミングに「頭をしぼった」り、「命名に苦心」することなど到底あり得ないからだ。詳しくは「その(2)ピンク色はいつからエロか」 においてふれるが、とりあえず村井の言説に反証するには次の新聞記事を挙げれば事足りるであろう。1963年9月4日からフジテレビ深夜に放映が開始された、小島功原作の大人向けお色気アニメーション「仙人部落」が11月から放送時間が繰り上がる旨を伝える記事の出だしはこのように始まっている。「ピンク漫画と銘うって九月からフジテレビに登場した『仙人部落』」。この仙人部落が放映開始された9月4日というのは、デイリースポーツ紙に「情欲の洞窟」の記事が掲載された9月9日よりも5日早い。内外タイムスに「情欲の洞窟」の記事がいつ掲載されたのかは前述したようにマイクロフィルムが欠番になっているので判らないが、映画の宣伝のために国映が映画記者にロケ取材させたのだから、デイリースポーツと同日とみても間違いではあるまい。村井実が「ピンク」と「映画」をつなぎ合わせて初めて「ピンク映画」とした、と誇らしげに自著に書いた5日前には、「ピンク」と「漫画」をさり気なくつなげて「ピンク漫画」と銘うったお色気アニメがテレビ放映されていた。

1963年といえば東京オリンピック開催を翌年に控え、白黒テレビの世帯普及率がうなぎのぼりに上昇して9割に迫っていた頃である。そのテレビ放映されたアニメーションにおいて、「ピンク」を「お色気」の意味で使っていることを鑑みれば、当時の大人たちにとって「ピンク」という言葉に含まれる言外のエロチックな意味についてはほとんど常識だったと考えていい。「エロ」と「プロダクション」を合成した「エロダクション」は確かに造語として優れているが、ピンク映画などは名付け親などと殊更に言い立てるほどのものではない。

「ブルーフィルムではなくて、セックス描写は、まあピンク色程度の映画」。村井実はピンク映画の命名に至る経緯をブルーフィルムと比較した上で、「ブルー」という色から「ピンク」という言葉を発想した、と語っている。つまり「ブルーフィルム」という言葉が「ピンク映画」という呼称が出来る以前に知識の前提としてすでにあった、ということになる。ところが「ブルーフィルム」は、村井がピンク映画という言葉を思いついたという1963年の翌年、東京オリンピック開催直前の1964年8月に起きたとある詐欺犯罪によって初めて広く知られるようになった言葉なのだ。その事件の詳細については「その(3)ピンク映画とブルーフィルムという呼称はいかにして定着していったのか」で述べるが、ここではその証左に他ならぬ、村井自身が記者だった内外タイムスの記事を載せるに留める。

ブルーフィルムからの連想によってピンク映画というネーミングを思いついたとされる「情欲の洞窟」の記事が掲載された1963年9月から八ヶ月後の1964年5月21日付けの内外タイムスに「ピンク映画摘発」という記事がある。この記事を読めば分かるが、ここでいうピンク映画とは非合法なブルーフィルムのことなのだ。記事を書いたのは村井がいた内外タイムス文化部ではなく社会部だと思われるが、こと映画に関することなので文化部からの助言は受けているはずだ。これまでもこの手のワイセツ映画摘発記事は内外タイムスのお得意分野で、その都度「Y映画」とか「エロ映画」とか呼称がコロコロと変わり、ここではたまたま「ピンク映画」を使っている。ということは少なくとも1964年5月までは「ブルーフィルム」という言葉は全く知られていなかった事は明白である。そして「性的な内容を主とした、映倫審査を通過した合法的な成人映画=ピンク映画」という定義がまだ定まっていない過渡期の用法として、「ピンク映画」を非合法な「ブルーフィルム」と同様の意味で内外タイムスが使っているのを見れば、それ以前に製作されたお色気映画に対してなされた「ブルーフィルムではなくて、セックス描写は、まあピンク色程度の映画」という村井の説明がいかに的外れであるかということが判るだろう。何故ならブルーフィルムという言葉はまだ無かったし、「ブルーフィルムが非合法でピンク映画は合法」という、1960年代後半になって初めて一般的となった言葉の使い分け、およびその使い分けに則った共通理解としての「ブルーフィルムはハードでピンク映画はソフト」という、後付けの理屈によってピンク映画の命名の経緯が説明されているからだ。順番が逆なのである。つまり「ピンク映画の名付け親」というお話は、後藤和敏の説に村井が乗っかったホラ話に過ぎない。

1963年2月9日、すなわち「情欲の洞窟」の記事が掲載された同年9月9日から遡ること丁度七ヶ月前に「ピンク映画」の初の使用例が内外タイムスにある。「東西ピンク映画合戦」と大きく見出しになった記事に採り上げられた映画は「不貞母娘」とアメリカ映画「グラマー西部を荒らす」の二本。監督が二人ともとてつもない大物なのは「合戦」に相応しいが、アメリカ映画の監督はこの当時はまだ無名だった。「不貞母娘」の監督は高木丈夫こと黒澤映画のプロデューサーで知られた本木荘二郎、「グラマー西部を荒らす」はフランシス・フォード・コッポラ。この記事を書いたのが斎藤龍鳳だとする論拠は以下の三点である。

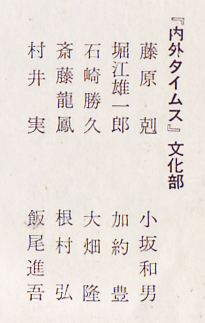

内外タイムス文化部は10人の記者がいた。これは1964年8月に出版された内外タイムス文化部編「ゴシップ10年史」の奥付であるが、上下二段に名前が分けられていて上段右から下段左へと文化部での地位が明示されている。この上下がひどく離れたレイアウトを見ても、メインの記事を任されたのは上段の5人と考えていいと思う。上段右は文化部キャップの藤原いさむで「エロダクション」の命名者、石崎勝久は平凡パンチでも書いていた演劇専門のライターである。消去法でいえばこの記事を書いたのは堀江雄一郎か斎藤龍鳳のどちらかということになる。仮に村井実がこの記事を書いたのであれば、村井は後藤和敏の説に反論すればいいだけの話だ。

村井実がピンク映画の名付け親だとする説を村井以外が書いた例として最も古いものは、雑誌「噂の真相」1981年1月号掲載の石戸郁子(放送作家)「いま、ピンク映画はどうなっているか!」と思われる。その二年後の1983年に出版された村井実の著書「ポルノ映画おもしろ雑学読本」はコラムを寄せ集めた体裁の本で、石戸郁子は村井自身が名付け親だと主張する文章の初出誌を読んだのではないか。その初出誌は古くても1980年あたりと考えるのが妥当だ。何故ならコラムは古くなると出版する意味が無い。ところで斎藤龍鳳が四十三歳の若さで急逝したのが1977年3月のことで、村井実がピンク映画の名付け親だと主張しだしのは斎藤龍鳳の死後のことである、要するに死人に口なしでこれが第一点。そして斎藤龍鳳が内外タイムスに入社したのが1955年、文化部キャップの藤原いさむによって社会部より文化部へ引きぬかれ、映画記者として担当したのが日活と新東宝だった。丁度この時期の新東宝はかの大蔵貢が社長で、その後に新東宝が倒産に至るまで元祖ピンク映画といえるような作品群を量産したことは改めて説明の必要もない。その流れでエロ映画の担当を任されたのではないか、これが第二点である。

最後はこの記事の文体である。特に文体的に特徴があるリード部分を全文引き写してみる。

もう大変な映画なんです。それも東西、トキを同じくして完成、配給しようというのだから、うれしいくらいのものなんです。なにがうれしいとおっしゃる?まあ、みちゃってください。この“スレスレ”シーン。東西お色気映画のすさまじさ。まずは誌上大公開の大サービスってやつです。

斎藤龍鳳といえばゴリゴリの武闘派左翼映画評論家というイメージが付いて回るかもしれないが、思想に絡めとられない文章によっては才気走った戯言風の文体の魅力があった。とくにこのリードでいえば最後の「大サービスってやつです」の「ってやつです」という言い回しにどうしようもなく斎藤龍鳳の色を感じてしまうのだ。ところで繰り返しになるが斎藤龍鳳が「ピンク映画」というネーミングを初めてメディアで使ったとしても、いずれにせよそれは名付け親といえるほど大したものではないのだ。その事情は「その(2)ピンク色はいつからエロか」へと続く。