(2) ピンク色はいつからエロか

このタイトルは雑誌「オール読物」2005年11月号に掲載された鹿島茂の同名タイトルから借用した。だからといって鹿島の説に賛同するものではなく、批判的に検証することによって「ピンク色はいつからエロか」という命題の足がかりとしたかったからだ。鹿島のエッセイは次のような出だしから始まる。

世にいやらしい色というのがある。ピンク映画、ブルー・フィルム、また、これは必ずしもエロとは関係ないがイエロー・ペイパーなど、その色の名前を口にしただけで、なんとなく猥褻、猥雑、下劣というニュアンスが漂ってきてしまう色である。ところが、こうした色が、なぜ否定的なニュアンスや、エロチックなコノテーションを帯びるようになったのかというと、案外、はっきりしないものが多い。

この後に続けてまず「イエロー」という色の考察から入っていくが、それは本稿の趣旨から外れるので問題としない。次に言及されるのが「ピンク映画の語源」で、まず松島利行「日活ロマンポルノ全史」第三章にある「ピンク映画の草創期」から次の一文が引用されている。

ピンク映画という呼称が最初に使われたのは関孝二監督の「情欲の洞窟」である。一九六三年夏、東京・奥多摩の氷川でロケをした女ターザンもので、「デイリースポーツ」の金井康夫記者と「内外タイムス」の村井実記者が撮影現場に招かれて取材し、その記事の中で村井は「おピンク映画」「エロダクション」という言葉を使った。

松島利行はこの一文に続けて、村井実「はだかの夢年代記 ぼくのピンク映画史」にあるピンク映画命名に至る経緯に関する部分(前稿その1参照)を引用しているが、これは鹿島茂のエッセイでもそのまま踏襲されている。これによって鹿島は「ピンク映画の語源は確定できた」としているが、それは村井による作り話であることは前稿で述べた通りである。元毎日新聞映画記者の松島利行は1937年生れで、1926年に生まれた村井実とは11歳違いではあるが、村井がピンク映画という呼称を初めて使ったとされる1963年には26歳になっていて、当時の「ピンク」という言葉に内包(コノテーション)されるエロという言外の意味の認知度については、十分に承知していると思われるにもかかわらず、村井の「頭をしぼった」という表現に違和感を持たなかったのは不思議でならない。それはさておき鹿島は松島利行の「日活ロマンポルノ全史」における記述には全面的に信頼をおいているわけで、それに続けてこう書いている。

これで、ピンク映画の語源は確定できたが、問題はまだ残る。すなわち、なぜ、軽いセックス描写のある映画ということで、村井実が「ピンク」という言葉を連想したのかということである。ピンクという形容は、それ以前に、こうしたコノテーションを持っていたのだろうか?イエスである。それは私自身がはっきりと断言できる。あれはたしか、私が小学校五年生のときのことだったから一九六〇年である。テレビで「ピンク・ムード・ショー」という番組が夜の十一時頃から、たしかTBSテレビで始まり、大いに話題になっていた。日劇ミュージックホールのスター・ストリッパーの奈良あけみなどが出演し、背中を見せる程度のストリップを演じるというだけの番組だったが、これを見て、日本中の男が意馬心猿の状態になったのである。

「(ブルーフィルムに比べれば)軽いセックス描写のある映画」とする思考法自体が、ブルーフィルムとピンク映画という言葉の使い分けが確立された1960年代後半以降のものだ、ということは前稿に書いたのでこれ以上は言及しないが、鹿島が云うピンクという形容がエロというコノテーションを持った嚆矢としているテレビ番組「ピンク・ムード・ショー」について述べる。

「ピンク・ムード・ショー」は、松竹歌劇団に所属する8人の選抜メンバー「エイト・ピーチェス」がお色気いっぱいに踊るレビュー番組「エイト・ピーチェス・ショー」に遅れること五ヶ月後の1960年9月18日より、同じくフジテレビにて放映が開始された。フジテレビは前年の1959年に開局したばかりであり、開局した当初から日劇のダンサーが出演する「「日劇フォーリーズ」を放映していた。その後釜として放映されたのが「エイト・ピーチェス・ショー」であり、その好評を受けて真打ちとして登場したのが「ピンク・ムード・ショー」だった。「新しいメディアはエロで釣る」という世の常道をいったわけだ。フジテレビの開局には松竹、東宝が参画しているから、TBSテレビで始まったとする鹿島茂は単なる記憶違いである。丸尾長顕が構成、脚本、演出を担当し、東宝日劇ミュージックホールに所属する現役ヌード・ダンサーが総出演するというふれこみだった。ここに掲げたスチールは「ピンク・ムード・ショー」ではあるのだが、ここまで際どいものだったのかといえばはなはだ疑問である。何故ならテレビ番組であるからこのようなセミ・ヌードがそのまま登場できるわけもなく、鹿島の云うように「背中を見せる程度のストリップを演じるというだけ」のものだったのであろう。このスチルは事前に番宣用としてマスコミに配られた可能性が高く、番組内容をそのまま反映しているとは思えないからだ。ちなみに些細な事だが、鹿島が日劇ミュージックホールの踊り子に対して「ストリッパー」というのは言葉の選び方としては誤用であって「ヌードダンサー」が正しい。なぜなら世に溢れた「下劣」な「ストリッパー」と差別化するために考えだされたのが「ヌードダンサー」という言葉で、東宝経営の格式あるミュージックホールにて演じられる「高尚でエロティックな芸術」であるとの含みがあるからだ。

それはともかくこの番組が人気を集めたのは、脱がないヌードダンサーたちではなく、この番組を提供した帝国電波株式会社(現クラリオン)のカーラジオのCMだったという。このCMの画面は車の座席に座る、顔の見えない男女二人の両足が映り、女の甘いささやきと「タメ息」にのせて、女の足が微妙に絡み合うというもの。このCMが好評を博したことはこの音源がレコード化されていることや、このCMに出演したタレントの手記が残されていること(後述)からも判る。BGMとして使われている曲のメロディは映画「墓にツバをかけろ」のテーマ曲で「褐色のブルース」というが、ラスト近くで一瞬、聴こえてくるテナーサックスがむせび泣く「ハーレム・ノクターン」と共に、殆どの人は曲名は知らなくとも聞き覚えはあるだろう。セクシーな場面用の劇伴として、主にコメディなどでお約束的に流れてきたからだ。それほど曲の使われ方としての影響力があった、ということではないだろうか。

「ピンク・ムード・ショー」で流されたCMの女性の脚は、脚タレントと呼ばれ初代から四代目まで四人の女性が交代で演じていて、四代目は公募で選ぶほどの人気が出た。初代の脚タレントは林京子で、タメ息混じりのセクシーなナレーションもこの人だった。林京子は東洋劇場を経営する東洋興行に所属していて、前田通子主演の東洋劇場のこけら落とし公演「ズベ公天使」では炎加世子、村上三重とともにズベ公トリオとして準主役として活躍、東洋興行を辞めて最初にうけた仕事がこのCMだった。

それがピンク・ムード・ショーのコマーシャルでした。「やってみてくれ」と台本を渡されて、驚いてしまいました。「うふーん!」などというタメ息とセクシーなセリフが書かれてあったからです。全然自信がないと尻込みする私に、紹介して下さった人が、「仕事だと思って頑張るんだ」と半ば怒りながら、励ましてくれました。私はやっと気を取り直して、それでも顔の赤らむのを感じながら、目をつぶってこのセリフを読みました。それが幸いパスして、その上に、脚の役で画面に出ることまできまってしまいました。本番になると、スタジオは、この番組をひと目見ようとして、好奇心に目を輝かせた男の人がいっぱい、私は夢中でカメラに向かいました。(林京子「あるTVタレントの哀歓のノート」より)

なぜこのCMの「タメ息」に注目するのかといえば、「タメ息」が当時の放送コードに抵触することなく、お色気を表現するギリギリのラインだったからであり、「ピンク」という言葉と不可分に結びついていたと考えられるからである。それについては前例があり、鹿島茂の云う「ピンク・ムード・ショー」より以前に、「ピンク」という言葉が、女の甘い「タメ息」にのせてその一年前にラジオから流れていたのだ。1959年初春より発売されたキスミー化粧品の新らしい口紅「セクシーピンクX.Y.Z」に合わせて4月よりラジオ放送されたCMソングがそれで、当時これがいかに衝撃的であったのかは、次に上げるコラムの抜粋(雑誌「東邦経済」1959年6月号)からもうかがい知ることができる。

昔から広告宣伝で最も強力なものがセックス・アピールで、化粧品などの場合は特に有効だと考えられてきた。そのためか、どうか知らないがマスコミの上にもセクシーな広告が氾濫して時には耳目をおおいたくなるくらいだ。特に最近ラジオでやっているK社の宣伝はひどすぎる。「セクシーピンク、ウウン」とまるで此の世のものとは思えない悩ましい喘ぎ声が聴こえてくると全くミブルイがする。吐きたくなるような嫌悪感が溢れてくるのだ。

CMソング「セクシーピンクX.Y.Z」を唄ったのは楠トシエ、作曲がいずみたく、作詞は当時まだ作家ではなく広告業界にいた野坂昭如である。この曲はCD 「"元祖コマソンの女王"楠トシエ大全」に収録されていてamazon で試聴することが出来る(ディスク1の18曲目)。この曲が「ピンク」と「エロ」が初めて本格的に結びついた嚆矢と考える典拠は、この曲がラジオで流れる直前に発売された雑誌「週刊読売」(1959年3月22日号)掲載の特集記事「ピンク・カラーの時代」である。この記事によればこの年の初春に発売された口紅の新色が各社揃ってピンクだった。ローマン・ピンク、カーネンション・ピンク、プラム・ローズ、そしてキスミー化粧品のセクシー・ピンク。「ピンク・カラーの時代」の到来というわけだ。以下はこの記事のリード全文である。

三月、四月はサクラをはじめとしてピンク色の花々が咲きそろい、自然界はピンクに彩られる。ところでこの春は人間界にもピンク・カラーの時代が来そうだ。日本流行色協会で発表した皇太子殿下のご成婚慶祝カラーにも、特にピンクが加えられているが、”ころはよし”とピンク戦術でゆく商戦も登場するなど花やかな話題をまいている。これは若い人を象徴する色「ピンク」をめぐる話題である。

このリードで注目したいのは「ピンク戦術」という言葉だ。今ならさしずめ「色仕掛け」以外の意味を連想するのは難しいが、ココでは単に「デパートで流行色のピンク色の商品を数多く取り揃えた戦術」の事を指している。つまりここではまだ「ピンク」は「エロ」のコノテーションを帯びてはいない。また本文中において「桃色」との比較がなされているが、ピンク色が桃色遊戯からの連想でお色気を象徴するように言われることもある、との記述がある。桃色遊戯とは、これもまた古い言い方になるが不純異性交遊のことで、鹿島茂のエッセイでも「ピンク」にエロのニュアンスが付着したのは「桃色遊戯」という言葉あたりではないか、との記述がある。この意見に関しては全く異存はないし、この「ピンク・カラーの時代」という記事が書かれた時代にあっては「ピンク」よりも「桃色」のほうが圧倒的にエロだったのだ。それがCMソング「セクシーピンクX.Y.Z」を端緒として、エロは徐々に「ピンク」の方へとシフトチェンジしてゆく。

これをもう一歩先へと進めたのが「黄色いサクランボ」を唄った女性コーラスグループ、スリー・キャッツである。時系列で並べるとCMソング「セクシーピンクX.Y.Z」が1959年4月から6月にかけてラジオ放送で流れ、「黄色いサクランボ」が発売されたのが同年の8月。この曲は年末には大ヒットとなった。年が明けて1960年9月から始まったのが「ピンク・ムード・ショー」ということになる。ウ、ウ〜ンという「タメ息」で有名なこの曲は、発表された時期からいってもCMソング「セクシーピンクX.Y.Z」の影響下にあることは明らかで、それはスリー・キャッツを採り上げた週刊誌の見出しをみれば一目瞭然である。「セクシー・ムードの秘密」「トリオで売ったセクシー・ピンク」。そして最も注目したいのが1960年2月1日号の週刊サンケイ「セクシーは昼も夜も…ピンクムードの内幕をさぐる」で、ここにおける「ピンク」こそ、「エロ」を内包(コノテーション)した形容詞的な使用例としては最も古い部類だと思われる。これは「ピンク・ムード・ショー」が放映開始となる半年前にあたり、「エロ」とは関係のない「ピンク戦術」という用語を使用した週刊読売の記事「ピンク・カラーの時代」から一年も経たない内に、「ピンク」という言葉はエロを実装してしまったのだ。何故ならCMソング「セクシーピンクX.Y.Z」によってセクシーという言葉とリンクされたことと、音声として直に発せられたセクシーなタメ息とによって。このシフトチェンジにさらにギアを入れて加速させたのが、ピンク・ムード・ショーの人気CMである。この思わせぶりなセリフと「うふーん!」(林京子の口調で)こそが、ピンクのムードそのものだった。「ピンク」と「映画」とを結びつけた用語法としての「ピンク映画」まではもう目前である。

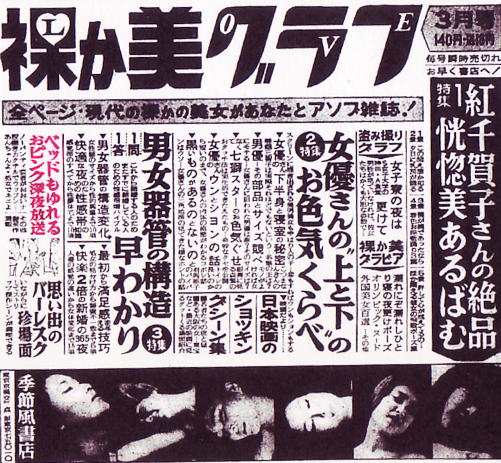

「ピンク・ムード・ショー」が1960年9月に放映が始まり、1963年2月に「ピンク映画」という言葉を初めて使用した記事が書かれた。その間に広告表現で「ピンク」がどのように使われたかを示せば、「ピンク映画」という言葉は、命名などと殊更に言い立てるようなものではないことがわかるはずだ。これは1962年2月の「裸か美グラフ」の広告。季節風書店という出版社が版元で、他には「百万人のよる」という、レトロ系エロ本では最も著名な雑誌を出版していた。広告左上にある見出しに「ベットもゆれるおピンク深夜放送」とある。

ピンク映画の名前の由来について書かれた文章でよく見かけるのが、「最初は『おピンク映画』という言葉を使ったが、その後に『お』が外れて「ピンク映画」となった」というエピソードである。まるでそれが由来の信憑性を担保するがごとき物言いであるが、村井実の著書をあたっても最初は「おピンク映画」と書いた、とする記述はない。このエピソードの出処を筆者が調べた限りでは、先にふれた松島利行「日活ロマンポルノ全史」であり、松島は「ピンク映画の名付け親」を自称する村井実が書いてもいないことを新たに付け加えている。その出典を明らかにしてほしいものだが、松島の著書にはことわり書きがない。なるほど「おピンク」ならばいかにもそれなりに造語らしく、今ではこの命名の経緯のほうがより知られているようだ。この広告を選んだ理由は、「おピンク」という言葉も1962年2月、つまり「情欲の洞窟」ロケ取材記事の一年半前にはエロ本の見出しとして使われていたことを示すためである。

1961年10月「週刊サンケイ別冊」の広告。右から二番目に特集として「世界のピンク地帯をゆく」とある。このピンク地帯が売春地帯を指していることは明らかで、「ピンク」という言葉の持つ言外の意味は、1961年から半世紀以上経過した今日に至るまでずっと変わらずに命脈を保っている。この他にいくらでも類例はあるが、これに前稿でとりあげたピンク漫画「仙人部落」を加えればもう十分だろう。「仙人部落」のタイトルバックも「黄色いさくらんぼ」風のタメ息から始まっている。

「ピンク映画」という言葉が生まれる以前に、1960年を境として「ピンク」はエロと直結するようになり、「ピンク映画」とは「ピンク」というエロい形容詞を使った数あるバリエーションの、単なる一つの用例にすぎないということだ。それはあらためて「造語」というほどのこともない呼称で、1964年に入ると、新興勢力として大手映画会社を脅かすほどのパワー(製作本数と興収)を持ち始めた、独立プロ製作の一群の性的描写を主体とする成人映画を指す新語としては、マスコミ的に新鮮味がなく、余りにもありふれていてヒネリが無さ過ぎた。「ピンク映画」に先立ってピンク地帯だの、ピンク漫画だの、おピンク深夜放送などといった言葉が巷に溢れていたのだから。マスコミは常にキャッチーな新語を欲しがるものだ。その代わりに、当時はもっぱら「エロダクション」映画といわれたのは、製作サイドに立った「エロ+プロダクション=エロダクション」という造語が、新興勢力のパワーを体現する言葉としては最も的確で訴求力があったからだ、と思われる。

そのエロダクション映画という呼称も1968年を境として消え去りピンク映画一本となっていくのは、ブルーフィルムという言葉の浸透とパラレルな関係にあり、また成人映画をめぐる状況の変化も関係しているといった、「その(3)ピンク映画とブルーフィルムという呼称はいかにして定着していったのか」へと続く。