太陽族映画(その1)〜プロデューサー水の江滝子

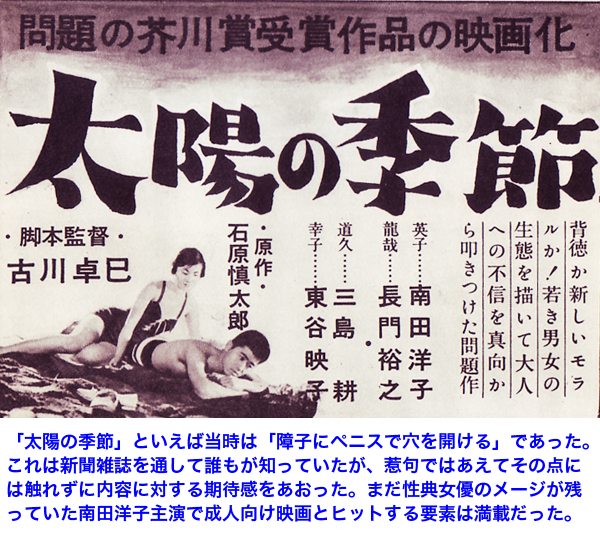

太陽族映画(当時は太陽映画といった)の全体像を見やすくするためにチャートを作成したのでご覧になって頂くとお分かりになると思うが、太陽族映画というのは歴史的事実を踏まえて厳密に云うと、昭和31年(1956)の5月から10月の僅か半年の間に公開された6本の映画を指すに留める(太陽族映画上映反対運動がきっかけとなり同年12月に映倫改組が行われる。それ以降に封切られたチョンマゲ太陽族映画と言われる「幕末太陽傳」などは除く)。それも重要なのは最初の3本「太陽の季節」「処刑の部屋」「狂った果実」だけで、残りは夏の嵐が過ぎ去った後の、日蝕の逆光線のような弱々しい残光を辛うじて放っているに過ぎない。そもそも「太陽の季節」のような超話題作が、昭和29年(1954)に製作を再開したばかりで早くも赤字であえいでいた日活で映画化されるに至った経緯には謎が多い。「太陽の季節」は芥川賞を受賞する前に第一回文学界新人賞を受賞している。それを目ざとく見つけて日活に映画化を進言した人物が二人いて、それぞれに異なったエピソードが残っている。その二人とは「太陽の季節」の主演女優、南田洋子と「太陽の季節」のプロデューサー、水の江滝子で、この二人が小説「太陽の季節」を発見するまことしやかな経緯が、1956年の太陽族ブームの真っ只中にあったジャーナリズムの記事の中で共存しているのだ。この奇妙な事態は太陽族映画を考える上で、いい糸口になると思われるのでそこから話を進めてみたい。

南田洋子に関してはこんなエピソードが残されている。盲腸の手術で慈恵医大入院中にたまたま読んだ「太陽の季節」に感激し常務の江守清樹郎に進言してOKを取った。俳優からの持ち込み企画はほとんど聞く耳を持たなかった当時の映画会社であったが、日活としては南田は大金を積んで大映から引き抜いたばかりであり、入社早々からヘソを曲げられても困るので、文学界新人賞を取ったばかりの無名大学生の書いた「太陽の季節」に原作料を支払って映画化権を押さえておいた。一方、水の江滝子にはこんな記事がある。「日活がその映画化を決定したのは、文学的価値を見つけたからでも、ネームバリューに目をつけたためでもない。プロデューサーの水の江滝子が映画化を原作者の石原慎太郎氏に申し込んだのは、まだ小説「太陽の季節」が懸賞当選したばかりのころで、新人賞も受けていなければ、芥川賞にもならなかったころだ。水の江プロデューサーは目をつけた動機をこんなふうにいっている。(読んで、これはいけると思ったのよ。反抗的な若い世代の気持ちを代表しているし、シナリオでも読んでるみたいに、シーンがすぐ浮かんでくる小説なんですもの)」週刊読売1956年5月27日号より。

水の江プロデューサーは談話としてだけであり、具体的なディテールにあふれる南田のエピソードの方がより真実味に満ちているのは一目瞭然だろう。南田が映画化を進言したとされる江守清樹郎は日活のゼネラル・プロデューサー(総元締め)であり、水の江はその下のアソシエイト・プロデューサーにあたるが、映画のクレジットにゼネラル・プロデューサーが出ることはない。映画「太陽の季節」のトップクレジットは製作=水の江滝子、原作=石原慎太郎が併記されている。この辺りにこのエピソードの混乱ぶりの核心がありそうだ。そもそも映画会社大手がプログラムピクチャーを量産していた時代のプロデューサーほど分けのわからない職業はない。アメリカにおいてプロデューサーといえばまず企画、資金集めから始まり、監督、キャスティングなど映画の全てに渡って責任を持つから、映画がヒットしなければ赤字を背負わなければならない。ところが日本におけるプロデューサーの意義は各社によってまちまちであり、例えば大映においては社長である永田雅一が製作者としてトップクレジットに出る。赤字を出しても損はしないし、黒字を出しても儲からないサラリーマン的なプロデューサーに比べると、損得勘定だけでいえば永田雅一はアメリカ的なプロデューサーに近いのかもしれない。

男装といえばいまや宝塚と相場は決まっているが、髪をショートカットにしシルクハットにタキシード姿を日本で始めて披露した松竹少女歌劇時代の水の江滝子は 本家「男装の麗人」である。昭和初期における人気の程は凄まじく「タアキイ」という愛称をそのままタイトルにしたファンクラブ誌まで刊行されていた。戦後も数々の舞台や映画を通して活躍し昭和28年(1953)に引退するが、翌年には契約プロデューサーとして製作再開して間もない日活に招かれている。日活によるプロデューサーの引き抜きとしては松竹に在籍していた山本武がいる。これは山本との縁が深かった監督の川島雄三や俳優の三橋達也の引き抜きにも繋がる一挙両得的な面があったが、全く畑違いの水の江をプロデューサーにしたのは女性プロデューサー第一号という物珍しさと、スターがスターをプロデュースするという、製作再開した日活の新生面をアピールする目的があったことは想像に難くない。

最初に掲げたチャートにも書いたが、第一作「太陽の季節」はまだしも第二作「処刑の部屋」公開辺りになると太陽族映画への風当たりは猛烈を極めてくる。特に子供を持つ母親の団体である地婦連、東京母の会連合会、日本子供を守る会などの団体から日本興行組合連合会へ、未成年者への閲覧禁止(太陽族映画は成人向け指定ではあったが、未成年でも閲覧はできる)とあくどいポスターや絵看板を排除するように申し入れがなされる。新聞では朝日新聞が「処刑の部屋」公開前日に「犯罪を真似する危険、上映するならカットせよ」の見出しでアンチ太陽族映画キャンペーンをはる、といった騒動となった。結果として翌月には堀久作日活社長の「太陽族映画の企画・製作中止」の発表となるのだが、本来ならば社長に次ぐ責任者であるはずの2本の太陽族映画のプロデューサー、水の江滝子の弁明なり釈明があるはずなのにそれが一切無いし、マスコミも追求の手を水の江に向けることは無かった。これは日本における当時のプロデューサーの立場をよく表している。これがアメリカであれば映画が社会的な騒動の引き金となった場合に真っ先に矢面に立たされるのは間違いなくその映画のプロデューサーであるからだ。

小説「太陽の季節」映画化権を巡る南田洋子と水の江滝子の2つのエピソードは、まだ海のものとも山のものともつかない石原裕次郎という俳優に対しての予断が招いた混乱が原因だと思われる。なぜなら石原裕次郎という俳優の将来性が輝きだした途端に、すでに一部マスコミには知れ渡っていた、南田が映画化権の獲得に関与したという話をかき消すように現れたのが水の江の談話だからだ。水の江が裕次郎の「発見」から、戦後派大スターへの道のりに全て関わるという、スターがスターをプロデュースする「とっておきの物語」のために、小説「太陽の季節」の映画化権獲得には水の江が最初から関わっていなければならなかった。太陽族映画上映反対運動のほとぼりが冷めた昭和31年(1956)12月の週刊東京にはこんなタイトルのインタビュー記事が掲載されている。「私は発見した…石原裕次郎の現代性/水の江滝子」。

余談だが日活社長の堀久作の経営哲学はたびたび経済誌にも取り上げられ、「経営の鬼」と例えられてきた。ただ謎なのはその堀が江ノ島水族館の創設者だということだ。水族館経営というものは果たして「経営の鬼」が関わるようなオイシイ話なのか?これに関連する当時の記述はついに見つけることは出来なかった。また小説「太陽の季節」の映画化権獲得もどのくらいの金額を支払ったのかは定かではないが、素人学生作家の書いた小説にお金を払うのは経営の鬼らしからぬエピソードである。だが江ノ島水族館と「太陽の季節」には共通点がある、それはともに舞台が湘南海岸である、ということだ。